© Jesús de Miguel

Fernando del Rey Reguillo es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en la historia de Europa y de España en el siglo XX, sus líneas de investigación se han centrado en la acción política del mundo empresarial, las relaciones entre política y economía, el conservadurismo autoritario y la violencia política. En los últimos tiempos se ha revelado como uno de los historiadores más activos y renovadores en los estudios sobre la Segunda República española. Entre sus publicaciones sobresalen los libros: Propietarios y patronos (1992), La defensa armada contra la revolución (1995), El poder de los empresarios (2002, escrito con Mercedes Cabrera, del que se publicó una versión en inglés en 2007) y Paisanos en lucha (2008). En 2020 recibió el Premio Nacional de Historia por su libro Retaguardia roja (Galaxia Gutenberg, 2019). Entre las obras colectivas que ha dirigido destaca Palabras como puños (2011).

Introducción

La mañana de aquel miércoles amaneció «húmeda y tristona» en Madrid. El cielo no hacía presagiar un día para grandes celebraciones. Pero, poco a poco, asomaron los rayos de sol y, con ellos, un ir y venir de noticias sobre la situación política. A mediodía de aquel 19 de febrero de 1936 todos los ministros acudieron a la sede de la presidencia del Consejo en el paseo de la Castellana y, poco después, sobre la una y media, se celebró una reunión trascendental del Gabinete en el Palacio de Oriente, entonces sede de la Presidencia de la República. Dos horas más tarde, una vez concluida, se hizo pública una nota que anunciaba la crisis del Gobierno por deseo expreso de su presidente, Manuel Portela Valladares. Pocas horas más tarde, tras unas rápidas consultas con los jefes de los distintos partidos, el presidente de la República, el conservador Niceto Alcalá-Zamora, encargó la formación de un nuevo Gobierno al republicano de izquierdas y destacado candidato del Frente Popular, Manuel Azaña. A las diez de la noche este último comunicó a la prensa la composición de su nuevo Ejecutivo. Durante esa tarde y noche muchas plazas y calles del país empezaron a llenarse de gente. El domingo anterior, el día 16, se habían celebrado elecciones generales. El recuento no había acabado y todavía estaba pendiente una segunda vuelta electoral en varias circunscripciones, pero todo eso quedó eclipsado por lo ocurrido la tarde y noche de aquel miércoles 19 de febrero. Empezaba una nueva etapa política en la todavía corta historia de la Segunda República.

El redactor jefe de El Heraldo de Madrid, Alfredo Muñiz, políticamente muy cercano a la izquierda republicana, recogió en su dietario la mezcla de emoción y elevadas expectativas de esas horas, algo que, a buen seguro, compartían los cientos de miles de votantes y afiliados del Frente Popular que se echaron a las calles la tarde del 19: «Aquella noche España durmió el primer sueño de su triunfo izquierdista. La revolución acababa de ganar la primera batalla». Sin embargo, cinco meses más tarde todo parecía haberse convertido en un pasado muy lejano, como si hubieran transcurrido varios años e innumerables acontecimientos en apenas 150 días. A mediados de julio, la situación política no era la que muchos ciudadanos habían imaginado el día que Azaña regresó al Gobierno. El mismo Muñiz iniciaba de este modo la anotación de su dietario el 14 de julio de 1936: «Madrid sufre una espantosa crisis de nervios». Muchos tenían «nudos de angustia en la garganta» y la ciudad estaba «sumida en una especie de colapso expectativo que pone sombras de inquietud en los trazos faciales y sordina temblorosa en el trémolo de las palabras». Todos se preguntaban: «¿Qué va a ocurrir?». Muñiz no tuvo ya tiempo u oportunidad de completar las entradas de los días 15 a 18 de julio.1 No sabemos qué pensó cuando en la redacción del periódico empezaron a llegar noticias de que una parte del Ejército se había levantado en armas contra el Gobierno o, poco después, cuando el fracaso parcial del golpe de Estado y una grave crisis de autoridad dieron paso a una guerra civil.

Esos cinco meses de la vida política española, entre el 19 de febrero y el 17 de julio de 1936, constituyen, probablemente, el periodo más complejo y decisivo de la historia de España durante la Segunda República. Aunque en ese intervalo están incluidas cuatro semanas del lluvioso invierno de 1936 y otras tantas de los primeros compases del verano, los historiadores parecen estar de acuerdo en utilizar la etiqueta de «la primavera de 1936». Mucho pasó en aquella larga primavera para que un republicano como Muñiz, completamente afín a las izquierdas y nada sospechoso de hacer el juego a la derecha antirrepublicana, pasara de mostrar esa euforia el 19 de febrero a poner negro sobre blanco un inquietante nerviosismo a mediados de julio, después de los asesinatos en Madrid del teniente socialista de la Guardia de Asalto, José Castillo, y el líder de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo. Aquellos no fueron cinco meses, sin más, de la historia de la Segunda República. Fueron los cinco meses más importantes para comprender la historia de la democracia en la España de entreguerras. Y no porque hubiera una guerra civil después, algo que los contemporáneos no sabían que pasaría y que, como todo en la historia, podía no haber ocurrido. Sino porque, como se verá con todo lujo de detalles en este libro, una elevada conflictividad política y laboral, combinada con una ineficaz gestión del orden público y un enfoque errado de los riesgos que acechaban a la convivencia y a la libertad, pusieron a prueba la consolidación de la democracia republicana y la fortaleza del Estado de derecho.

Sin embargo, esa larga primavera de 1936 es, sorprendentemente, el período peor estudiado de la corta historia de la República. A menudo se ha analizado con la mirada puesta en lo que pasó después, esto es, arrojando sobre su propia singularidad toneladas de propaganda de uno u otro signo para buscar en ella la explicación de la guerra civil. No pocos historiadores se han limitado a incluir breves referencias a la primavera en sus estudios sobre la contienda, contaminando el análisis de esos meses con el lenguaje y las coordenadas de la guerra. Así han ido pasando los años y aunque miles de libros se han ocupado de la guerra civil e incluso cientos han abordado diversos aspectos y personajes de la política republicana, casi ninguno ha investigado a fondo esa larga primavera. Desde luego que se le ha prestado atención, pero muy pocos son los que han acudido a las fuentes primarias para analizarla desde dentro, trascendiendo la trampa de verla como el prólogo de la guerra civil. Quizás por eso, muchas fuentes primarias han permanecido inexploradas y en muchos libros se han reproducido una y otra vez versiones de los hechos e incluso informaciones que no se correspondían con la verdad de lo sucedido en esos meses.

El relato elaborado por los ganadores de la guerra civil, los que simplificando solemos llamar «franquistas», concedió mucha importancia a aquella primavera «trágica», puesto que allí fueron a buscar los argumentos que, desde su perspectiva y necesidad ideológica, justificaban el golpe militar del 17-18 de julio. Así, ese relato apeló a la existencia de un complot comunista dirigido a provocar una revolución e instalar en España un Gobierno controlado desde Moscú. También habló de la inadaptación del pueblo español para la democracia y su propensión a la violencia y a los conflictos fratricidas, así como de la «ilegitimidad» de los poderes políticos emanados de las elecciones del 16 de febrero. Todo con el telón de fondo de la «incapacidad» de los gobiernos republicanos para preservar la seguridad y la vida de los ciudadanos ante una situación de permanente caos, anarquía y violencia. El asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio habría sido el punto culminante de ese contexto de virulencia y terror. Al magnicidio en sí se le confirió el rango de «crimen de Estado», al considerarlo inspirado y organizado por las propias autoridades republicanas. En definitiva, desde esa perspectiva, la primavera habría puesto de manifiesto que la República en España era incompatible con los principios básicos de ordenación social, poniendo en riesgo la unidad nacional, la propiedad, la familia y la religión.

En el lado opuesto de esa visión anticomunista y catastrofista, cuya finalidad principal no era otra que limpiar la responsabilidad de la derecha radical y de los militares golpistas por el comienzo de la guerra civil, se colocó otra interpretación no menos maniquea y simple. Con una impronta claramente antifascista y un poso de inspiración marxista, la primavera de 1936 fue presentada y analizada como el período en el que se desató la lucha contra el fascismo. En esa batalla, una izquierda obrera heroica, sabedora de lo que habían sufrido sus correligionarios en la Alemania nazi, la Italia fascista o la Austria del canciller Engelbert Dollfuss, se aprestó a sacrificarse por la «democracia burguesa», aun cuando sólo la considerara una etapa en el camino hacia la verdadera «democracia obrera». De este modo, la primavera fue el terreno que habría anticipado las luchas contra el fascismo en suelo europeo, cuando el Frente Popular español, nadando a contracorriente, habría peleado con todas sus fuerzas contra un fascismo emergente y los socialistas y los comunistas se habrían inmolado en el altar de la defensa de las libertades y la democracia. No obstante, la alianza entre la derecha clerical y reaccionaria, el fascismo y el militarismo antirrepublicano habría hecho lo imposible contra el reformismo republicano. Desde esa perspectiva, el problema de aquella primavera no habría sido la anarquía o el comunismo que denunciaban los franquistas, sino la conformación de una alianza contrarrevolucionaria entre los poderes tradicionales y la derecha fascista emergente que se oponía a las políticas democráticas, reformistas y modernizadoras del Frente Popular.

Con el paso de los años y especialmente después de la Transición a la democracia en 1978, muchos historiadores contribuyeron con sus investigaciones rigurosas a descifrar la historia de la Segunda República más allá de lo que habían contado sus protagonistas o de lo que afirmaban las diferentes memorias. Las tesis politizadas y sesgadas sobre la primavera de 1936, nacidas de las necesidades de la confrontación partidista y esclavas de la lógica de vencedores y vencidos de la guerra civil, no desaparecieron, pero, al menos en el terreno profesional, fueron perdiendo espacio. Atrás fueron quedando las historias de las dos Españas y todos los tópicos sobre el carácter fratricida de los españoles. La Historia con mayúsculas contribuyó a derrumbar mitos de uno y otro lado y a desacralizar, poco a poco, un pasado traumático. Los mejores historiadores comprendieron que, para analizar la fallida consolidación de la democracia durante la Segunda República, era imprescindible emanciparse de los lenguajes y los códigos de interpretación de la guerra civil posterior y de tantos años de dictadura y antifranquismo, ocupándose de forma monográfica de las instituciones políticas republicanas, los líderes y los partidos políticos, las elecciones, las ideas, las políticas sociales y culturales..., pero todo dentro de su particular momento y circunstancia.

Sin embargo, por lo que se refiere a la primavera de 1936, parte de esa mitología ha seguido más presente de lo que a veces se tiende a reconocer, al menos de una forma subyacente, alimentando relatos sobre el origen de la guerra civil que, precisamente por su lenguaje simple y contundente, resultan impactantes y encuentran un público minoritario pero ruidoso, que los aplaude con entusiasmo. Un público que suele confundir la memoria con la Historia y que prefiere los relatos partidistas reconfortantes antes que los análisis desacralizadores. Esto ha sido así, en parte, porque a esos cinco meses de 1936, a diferencia de otros momentos de la Segunda República, no se les ha aplicado a fondo el filtro de una investigación empírica paciente y rigurosa.

Es verdad que, al menos en lo referido al relato franquista de la primavera, algunos historiadores han demostrado que estaba plagado de exageraciones, ocultaciones llamativas y manifiestas distorsiones. Pero eso no debería preocuparnos mucho porque se trata de un relato partidista coyuntural, derivado de las necesidades de los vencedores y al que, simplemente, habría que dejar estar donde nació y para lo que nació. Lo que sí debería ser motivo de preocupación es que, últimamente, algunos historiadores han tendido a eludir los aspectos más controvertidos de aquella larga primavera de 1936, bajo la obsesión de no hacerle el juego al «canon» teórico de la dictadura. Como si explicar con todo detalle por qué en tan pocos meses alguien como el periodista republicano Muñiz pasó de la euforia por la victoria a la zozobra más inquietante fuera poco menos que una estratagema franquista. Como si sus palabras del 28 de abril fueran las de un fascista que combatía en la sombra contra la República: «Tan desosegado y tan pesimista como hoy y como mañana. Que la situación no es, por desgracia, transitoria. Tiene sus huesos calados de gravedad […] Los acontecimientos en estos últimos tiempos han llevado un paso gimnástico, que fatalmente ha de conducir al país a lugares insospechados».2 Por eso, por ejemplo, algunos historiadores, demasiado imbuidos del lenguaje antifascista y memorialista, han enfatizado la idea de que la conflictividad y la violencia generadas durante los meses de febrero a julio de 1936 no fueron extraordinarias, sino perfectamente comparables con cualquier otro período de la historia republicana. Bajo esa perspectiva, se intenta convencernos de que la conflictividad fue sin más el resultado de una «estrategia de la tensión» alentada de forma premeditada por la derecha radical para desestabilizar el Gobierno del Frente Popular y justificar un golpe militar. Junto con eso, se afirma que, durante la primavera, tanto los gobiernos del momento como las fuerzas integrantes del Frente Popular habrían actuado imbuidos por un espíritu «reformista» que simplemente trataba de revertir las políticas reaccionarias ensayadas por las derechas en los años anteriores.

Ante esa simplificación e incluso maquillaje de los graves problemas que atravesó la vida política durante la larga primavera de 1936, este libro parte del convencimiento de que es posible un acercamiento a ese período desde la misma perspectiva que ha permitido a los mejores historiadores de la República explicar la complejidad de los cinco años anteriores, es decir, trascendiendo las diferentes mitologías en pugna y desplazando los viejos relatos partidistas con la luz que arroja el estudio de numerosas fuentes primarias, hasta hoy inexploradas. La interpretación que ofrecemos parte del rechazo de la historia de combate de cualquier signo y de la reivindicación de una historia desmitificadora. Somos perfectamente conscientes de que la objetividad absoluta es una quimera engañosa y de que los historiadores, como el resto de los ciudadanos, estamos mediatizados por nuestras propias ideas y circunstancias. En ese sentido, es útil reconocer que este libro está escrito desde la reivindicación de los valores democráticos, liberales y pluralistas, así como de la consideración positiva de la democracia parlamentaria, la que ya había demostrado su valía antes de 1936 y la que triunfó en Europa occidental después de 1945 y en España tras 1978. Además, partimos de que no se puede incurrir en posiciones presentistas al mirar al pasado, pues a sus protagonistas hay que entenderlos en su propio contexto y dejarlos hablar ante el lector, para que este pueda sacar también sus propias conclusiones. Por eso mismo, siendo muy conscientes de que la larga primavera de 1936 siempre se ha leído como el prólogo de la guerra civil y ha sido mutilada al servicio de la propaganda, tanto la anticomunista como la antifascista, este libro la analiza como si la guerra civil nunca se hubiera producido. Es decir, procurando colocar el punto de vista en esos meses y obviando consciente y recurrentemente el hecho de conocer su desenlace. Este ha sido un ejercicio metodológico complejo, pero también apasionante y sugerente, que coloca este libro muy lejos de cualquier determinismo y teleología.

Para conseguir que la primavera de 1936 sea la protagonista hemos dado prioridad a las fuentes emitidas en el momento, al calor de los acontecimientos, más que a las visiones construidas a posteriori, aunque también se hayan tenido en cuenta. En este libro no se encontrará ni un solo renglón legitimando el intervencionismo militar que destruyó la democracia republicana ni la dictadura que emergió tras la guerra. Por pura coherencia, tampoco se encontrarán afirmaciones explicando el choque armado, que prácticamente ni se menciona, en virtud de la conflictividad y la violencia anteriores. De la misma manera, no hemos caído en el error de proyectar hacia la primavera problemas y circunstancias que emergieron con fuerza en períodos posteriores, de tal manera que, por ejemplo, cualquier mención o discurso radical se tenga que explicar como un prólogo de la guerra civil o, peor aún, a los actores se los clasifique en función de su comportamiento después del 17 de julio. En ese sentido, por ejemplo, nada ha hecho más daño a la historia de la primavera de 1936 que la práctica seguida por algunos historiadores y publicistas de etiquetar a los personajes en función de las decisiones que tomaron después del golpe de Estado, como si cuando actuaban en marzo o abril de 1936 tuvieran una milagrosa bola de cristal y supieran a ciencia cierta qué iba a ocurrir varios meses después.

En definitiva, aquí hemos huido de las visiones deterministas y catastrofistas de la primavera de 1936 difundidas por el franquismo. Pero también nos hemos alejado de las visiones ideológicas de signo opuesto, tanto si proceden del mundo académico como si han crecido a la sombra del oficialismo institucional, tras dos décadas saturados de «memoria histórica». Creemos que lo peor que le puede ocurrir a una parcela concreta del pasado es caer en manos de visionarios empeñados en poner la Historia al servicio de una determinada causa. La instrumentación política del pasado constituye la antítesis de lo que debe ser el trabajo del historiador. No se hace ningún favor a la ciudadanía de nuestro país, una ciudadanía culta y curtida en los valores democráticos desde hace cincuenta años, ofreciéndole relatos sesgados y acientíficos.

Se estima que la larga primavera de 1936 tiene una entidad diferenciada como objeto de estudio, derivada de la compleja situación política y la especial correlación de fuerzas dibujadas tras las elecciones generales de febrero y el rápido e inesperado cambio en el Gobierno de la nación, que formaron los republicanos de izquierdas en solitario, si bien dependiendo del apoyo parlamentario de los socialistas y los comunistas. Pero la singularidad emanó igualmente del ímpetu y variedad de la movilización y conflictividad desarrolladas desde el momento mismo en que ese miércoles 19 de febrero se formó el nuevo Gobierno de Azaña. Desde este punto de vista, ningún otro período de la historia republicana es comparable a la primavera de 1936 por el volumen de la agitación multiforme desplegada esos cinco meses, como se verá a lo largo de este libro.

Hace ya mucho tiempo, cuando echaba a andar la actual democracia española, uno de los hispanistas más lúcidos y ponderados de aquellos años, especialista en el estudio de la reforma agraria republicana, Edward Malefakis, reclamó que hacía «muchísima falta un estudio monográfico» sobre la violencia en la primavera de 1936.3 Por su parte, Juan José Linz, un politólogo español afincado en Estados Unidos, el primero de los grandes estudiosos internacionales de la «quiebra de las democracias» en el siglo XX, al que han seguido y homenajeado quienes hoy estudian por qué «mueren las democracias» y a qué se debe el auge del populismo, también llamó la atención en torno a la importancia de estudiar esa variable como elemento clave –aunque no exclusivo– para comprender la problemática de la democracia republicana:

No hay duda de que la Segunda República española estuvo caracterizada por una tasa relativamente alta de violencia social y política, que la Revolución de octubre y sus secuelas representaron un trauma que quizá no tiene paralelo en otras crisis coetáneas de la democracia y que las tensiones sociales que la acompañaron aumentaron casi continuamente a lo largo del período, especialmente en la «primavera trágica» de 1936.4

Por otra parte, muy alejado metodológica e intelectualmente de los anteriores, el historiador Julio Aróstegui, que fue pionero en España en el estudio de la violencia política como un hecho con entidad propia, dejó escrita una elocuente reflexión sobre la primavera de 1936:

La visibilidad de la violencia fue en la primavera de 1936 un hecho sobre el que no cabe duda y que tuvo una notable influencia en percepciones de los ciudadanos y en comportamientos políticos [...] El gobierno del Frente Popular hubo de enfrentarse a un aumento de los conflictos laborales, huelgas, ocupaciones de tierras y muchos tipos de acciones incontroladas de gentes y grupos para los que el triunfo electoral significaba poco menos que el comienzo de la revolución. El aumento de la violencia por causas políticas, que derivó en víctimas mortales de todas las significaciones, así como de las fuerzas del orden, alimentada por acciones de la izquierda y la derecha, fue espectacular.5

Ciertamente, la violencia política y los problemas de orden público constituyeron un desafío de primera magnitud para los gobiernos habidos entre el 19 de febrero y el 18 de julio de 1936 y para la propia sociedad civil. Si bien no somos los primeros en interiorizar la importancia de la violencia política en la historia de la Segunda República, nadie hasta ahora ha destacado tanto su centralidad para el período que nos ocupa ni ha contextualizado su análisis en un estudio tan amplio como el que contiene este libro.6

El lector verá que le ofrecemos datos depurados sobre la violencia política en la primavera de 1936. Son el resultado de un trabajo exhaustivo, deudor de algunos estudios previos, pero que, por su ambición y por las fuentes primarias recabadas, supone la exposición más completa hasta ahora de los hechos violentos de naturaleza política de esos meses, identificando a sus autores, sus víctimas y multitud de aspectos relacionados con sus circunstancias. Como cualquier investigación histórica, los datos no son definitivos, a expensas de que otros puedan mejorarlos. No obstante, detrás de ellos hay un gran esfuerzo empírico. Se han construido a partir de un copioso volumen de fuentes primarias de naturaleza diversa, procedentes de archivos públicos y privados, epistolarios, documentación judicial, militar y policial, diplomática, de organizaciones políticas y sindicales, hemerotecas, anuarios y censos de población... Se han consultado una veintena de archivos de carácter nacional, provincial, local y personal, además de varios extranjeros. Asimismo, se han vaciado casi un centenar de órganos de prensa, tanto de alcance nacional como provincial, periódicos de información general y periódicos de partido, de procedencia ideológica variada y plural.

Pero este libro no es sólo un análisis de la violencia política, sino también una renovada historia de la política durante la larga primavera de 1936. Porque la violencia no fue una dimensión aislada. Para analizarla y explicar su impacto sobre la democracia republicana ha sido necesario reconstruir la vida política de esos meses y analizar las principales dimensiones en las que se planteó con toda crudeza ese problema. Había que investigar a fondo y reconstruir, como no se había hecho hasta ahora, la secuencia cronológica de la política de orden público, el papel de los gobernadores civiles, de los ayuntamientos, de los jueces y de las policías. Pero había, también, que explicar el papel de los principales protagonistas de los episodios violentos, especialmente las izquierdas revolucionarias y los falangistas, aunque no sólo.

Finalmente, como pronto comprobará el lector, este libro es asimismo una reivindicación de una determinada forma de hacer historia, la que combina el análisis con un sólido relato descriptivo. De hecho, la nuestra es, en una buena parte, una historia de historias, contadas y analizadas con el máximo detalle, para que nuestros lectores recuerden que detrás de los grandes procesos y los debates políticos, detrás de los líderes y de los partidos, de los discursos y de los lenguajes tantas veces radicalizados, había personas optando en libertad. Por eso, hemos querido contar la violencia mostrando que tras ella había individuos que tomaban decisiones y actuaban consciente y voluntariamente. La violencia en la política fue una opción. Sí, descabellada y moralmente execrable, pero una opción que tomaron libremente algunas personas y que otras condenaron o rechazaron con la misma fuerza con que podamos hacerlo nosotros hoy. Como ha escrito Rüdiger Safranski, «no hace falta recurrir al diablo para entender el mal». Se podría añadir que tampoco hace falta inventarse excusas estructurales para comprender el mal. Porque este «pertenece al drama de la libertad humana. Es el precio de la libertad».7 Nada, pues, estaba determinado en 1936, ni la guerra, ni la violencia, ni el éxito o el fracaso de la democracia, pero tampoco el comportamiento de quienes quisieron ser violentos cuando otros conciudadanos, con iguales, mejores o peores condiciones de vida o de trabajo, no lo hicieron. La política, esto es, las ideas, las prácticas, los partidos, los líderes y las instituciones tampoco los determinaron, si bien, como mostramos en este libro, crearon unas condiciones que nos ayudan a entender por qué, a diferencia de otros países o de otros momentos de la propia historia española, la violencia tuvo tanto peso en la política de esa larga primavera de 1936.

CAPÍTULO 1

En el poder y en la calle

LA GENTE EN LAS PLAZAS

Las elecciones generales se celebraron el 16 de febrero de 1936. Tres días después el recuento estaba muy avanzado, aunque no había acabado por completo. Las Juntas del Censo no se habían reunido todavía para proclamar los resultados oficiales. En algunas provincias había cambios respecto de las primeras estimaciones y todavía era incierta la diferencia en número de escaños entre ganadores y perdedores. Nadie podía dar por seguro que la coalición de izquierdas, reunida bajo la marca electoral de Frente Popular, ganaría por mayoría absoluta, aunque parecía que superaba en número de escaños a sus rivales. Se sabía que habría que celebrar una segunda vuelta en cinco circunscripciones: Álava, Castellón, Guipúzcoa, Soria y Vizcaya provincia. Y que por roturas de urnas y otras infracciones de la normativa electoral se tendrían que repetir las elecciones en algunas secciones.

Durante esas 72 horas posteriores al cierre de los colegios electorales se había producido una intensa movilización de los simpatizantes y líderes locales de las izquierdas. La euforia por una victoria que pocos habían previsto era inmensa. Por muchas ciudades y pueblos, miles de votantes del Frente Popular estaban saliendo a las calles para celebrar los resultados, reclamar cambios políticos rápidos y exigir una amnistía inmediata que pusiera en libertad a los detenidos y procesados con motivo de la huelga revolucionaria de octubre de 1934. En algunas provincias, esa movilización dio pie a coacciones sobre las libertades y tuvo consecuencias negativas en el desarrollo final del recuento. La seguridad jurídica y la estabilidad institucional se vieron amenazadas. Por su parte, los líderes nacionales de las derechas, alarmados por la situación y convencidos de que los resultados podían ser desvirtuados, habían presionado al Gobierno para que se declarara el estado de guerra, mientras por Madrid corrían rumores, finalmente desmentidos, de que algunas unidades del Ejército estaban dispuestas a sublevarse.1

La mañana del día 19 de febrero fue frenética en la sede del Gobierno en Madrid. A última hora, en un acto inaudito y fuera de toda normalidad electoral, el presidente del Consejo de Ministros, el centrista Manuel Portela Valladares, dimitió. No dio oportunidad a una transición ordenada de poderes, esto es, no esperó a que se celebrara la segunda vuelta, se constituyeran las nuevas Cortes y él mismo pudiera rendir cuentas sobre el proceso electoral. Le aterraba el coste de ejercer sus obligaciones institucionales y enviar a la Policía a disolver a los grupos de ciudadanos de izquierdas concentrados en las calles ilegalmente, sobre todo cuando esas concentraciones afectaban al proceso electoral o estaban derivando en graves desórdenes y agresiones.

Portela había llegado al Gobierno en diciembre de 1935 para fabricar un grupo de centro ad hoc y dar al presidente de la República, el conservador Niceto Alcalá-Zamora, lo que este le había pedido: un partido bisagra y unas elecciones influidas para debilitar el voto de los bloques de derecha e izquierda. Pero lo que se encontró fue un fracaso estrepitoso de su particular manera de entender unas elecciones libres. Sus candidatos naufragaban por doquier, mientras una movilización a gran escala de los partidarios del Frente Popular amenazaba el desarrollo del recuento en zonas como La Coruña, Cáceres o Tenerife. Dispuesto a no sacrificarse en el altar de la autoproclamada victoria de las izquierdas y acorralado por las presiones de las derechas para que garantizara militarmente el orden, tiró la toalla y se marchó.

Así fue como Manuel Azaña, el líder de Izquierda Republicana (IR), principal cabeza del cartel electoral del Frente Popular, volvió al poder. Ya había sido presidente del Consejo entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, durante los dos primeros años de vigencia de la Constitución de la República. Él, a diferencia de su compañero de coalición y principal dirigente del partido Unión Republicana (UR), Diego Martínez Barrio, no creía que fuera un buen momento para regresar a la presidencia. Era plenamente consciente, como dejó escrito en su diario, de que no se sabía todavía el número de diputados que tendría el Frente Popular, ni si habría una mayoría clara en las Cortes con la que pudiera contar.2 Pero el contexto se impuso. «Planteada con carácter irrevocable la dimisión del Gobierno Portela Valladares, el Presidente de la República, después de consultar con los prohombres políticos, encargó formar Gobierno al señor Azaña, quien a las pocas horas llevó la lista al Ministerio». Así lo sintetizaba un diario nacional en su portada del 20 de febrero, con una amplia foto de Azaña después de su toma de posesión. Y así fue como, sin conocer todavía por completo los resultados y faltando semanas para la constitución de las nuevas Cortes, la izquierda republicana se hizo con el puesto de mando. No es que las consultas fueran rápidas, es que apenas duraron unas pocas horas. No es que resultara extraña tanta prisa, es que era inaudita.3

Casi siempre se ha contado la vuelta de Azaña al Gobierno como el resultado del curso natural de la victoria del Frente Popular, pero no fue exactamente así. Azaña regresó porque el presidente de la República lo decidió. Era su potestad. No era anticonstitucional, pero sí resultaba chocante que se produjera un cambio como ese sin el proceso electoral concluido y sin que se conociera la configuración del nuevo Parlamento. Uno de los periódicos más moderados y profesionales del momento sintetizó lo sucedido con el expresivo titular: «La presión de las masas». Hablaba de la «precipitación» con que se había formado Gobierno por el «temor a que las masas entusiasmadas con el triunfo electoral se lanzasen a la calle a imponer su voluntad antes de que el nuevo estado de cosas tuviese un aparato gubernamental adecuado».4 Ciertamente, grupos numerosos de manifestantes, que no las «masas», no sólo estaban entusiasmados sino empeñados en fijar la agenda política. Llevaban horas en las calles presionando; y no sólo en las calles, también frente a las sedes de los edificios oficiales donde se tenía que certificar el recuento o ante los ayuntamientos exigiendo cambios rápidos en el poder local.5 Por lo demás, en algunas cárceles habían empezado los plantes y motines para exigir la amnistía inmediata una vez que se daba por hecha la mayoría del Frente Popular.6

El nuevo Gobierno pudo comprobar de inmediato que Portela no les había hecho ningún regalo. Azaña lo había intuido y por eso consideró que no era el mejor momento para volver al poder. Les habían pasado una patata caliente, con bastantes gobernadores civiles huyendo de sus puestos u obligados a dejarlos interinamente en manos de representantes del Frente Popular, y con localidades donde las manifestaciones de júbilo se convertían en violencias tumultuarias y persecución de las derechas, con asaltos a sus locales y propiedades, amén de agresiones y colisiones con la fuerza pública, y, de nuevo, violencia anticlerical. En algunos sitios la Guardia Civil y los guardias de Asalto estaban desbordados, cuando no paralizados por algunas autoridades interinas asustadas o cómplices de los que se movilizaban en las calles. En las primeras horas de actividad del nuevo Gobierno hubo desórdenes graves en Málaga, con un muerto durante un asalto a la sede de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA); en Elche, donde el objetivo fue la sede del Partido Republicano Radical (PRR) y se recogieron dos muertos; en Barcelona, con un comunista fallecido en una concentración violenta ante la comisaría de Vía Layetana; o en Palma de Mallorca, con heridos en un asalto al ayuntamiento. Como escribió el embajador británico a Londres unos días más tarde, aunque la censura se había empleado a fondo para ocultar «muchos incidentes desagradables», estos acabaron «saliendo a la luz gradualmente». A él mismo le llegaron informes de desórdenes graves en los consulados de Barcelona, Málaga, Huelva, Bilbao, Vigo y Santa Cruz de Tenerife.7

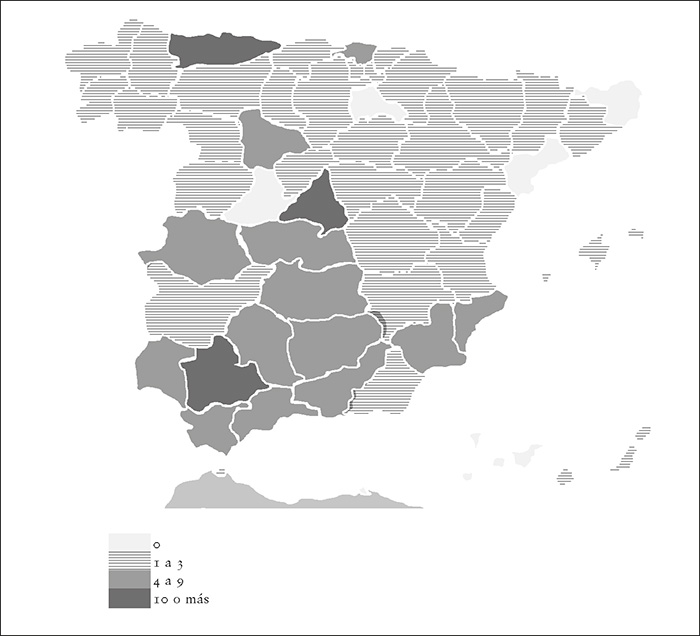

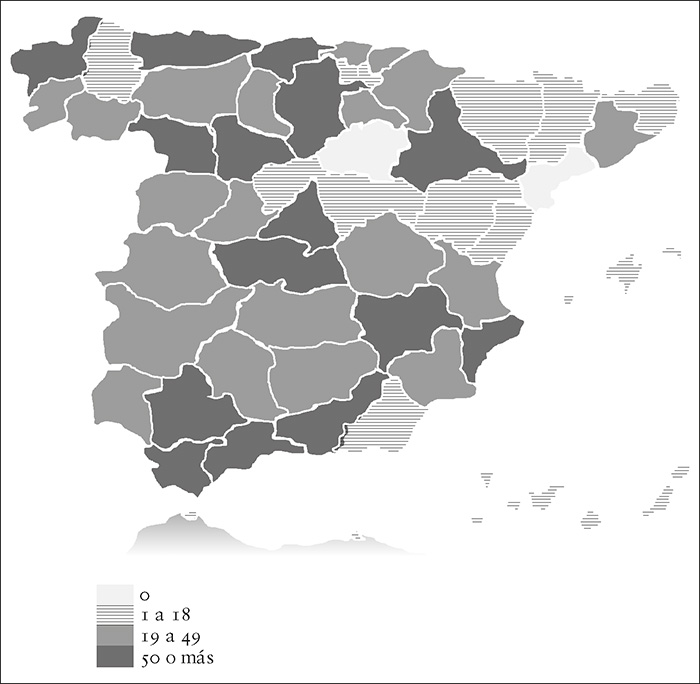

Ciertamente, la violencia en la primera semana de vida del nuevo Ejecutivo, de mayor o menor intensidad, con ocupaciones de edificios públicos, asaltos a sedes de partidos derechistas, ataques a los domicilios de sus militantes y enfrentamientos con la fuerza pública, se extendió por numerosas localidades de Albacete, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Murcia, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo y Zamora, cuanto menos.8 Por lo que se refiere únicamente a la violencia política con muertos o heridos graves, según los datos de nuestra propia investigación, entre el 20 y el 28 de febrero hubo 79 episodios en los que se registraron 141 víctimas, de las que 37 fueron mortales. Aunque se repartieron por buena parte del país, con 31 provincias implicadas, el palmarés lo ocuparon Cáceres, Córdoba, Málaga, Murcia, Orense, Santander, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza, todas ellas con cuatro o más episodios.

La ansiada amnistía, principal leit motiv de la coalición electoral entre la izquierda obrera y la republicana, empezó a cumplirse sin que la Gaceta de Madrid, el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la época, hubiera publicado una sola letra al respecto. Frente a las cárceles se producían concentraciones y hasta se llegaron a abrir algunas puertas. «Las masas izquierdistas», recordaba el comunista Manuel Tagüeña, «habían hecho acto de presencia en las calles tan pronto se conoció la victoria electoral y en muchos sitios forzaron las puertas de las prisiones, adelantándose a la Ley de Amnistía.»9 Lo ocurrido en Gijón alarmó al nuevo presidente, que telefoneó a Alcalá-Zamora para transmitirle su «inquietud». En auténtica unidad de acción, socialistas, comunistas y líderes de la izquierda republicana habían presidido una manifestación frente al penal. Las autoridades no habían aguantado la presión y las puertas se habían abierto, saliendo unos trescientos reclusos, muchos de ellos presos comunes.10 En Madrid, horas antes, una de las manifestaciones cuyo propósito principal era presionar para la salida de los presos dejaba el primer muerto. Que la calle marcaba el paso al Gobierno era una conclusión indiscutible a ojos de los republicanos moderados. Dudamos, decía el editorial de Ahora, de que el Gobierno pueda eludir la «presión de la gente en la calle». Y advertía contra algo que iba a traer de cabeza a las nuevas autoridades durante semanas: «El peor mal de todos sería gobernar al dictado de unas masas que en la calle gritan y se hacen la ilusión de que los hombres que tienen el Poder en sus manos son meros instrumentos de su apasionada y despótica voluntad de desquite».11

Este editorial reflejaba muy bien la opinión del republicanismo liberal, el mismo sector que el 16 de febrero había pedido el voto para la oposición al Frente Popular por considerar que la izquierda republicana se había echado en brazos del «marxismo», ese «terremoto que altera las entrañas nacionales, destruye todos los valores espirituales y materiales y convierte la superficie de un país en un inmenso sudario, lleno de ruinas y cadáveres que velan unos siervos supervivientes».12 No es extraño, por tanto, que fuera rápidamente criticado por la principal cabecera de la izquierda republicana, el joven diario Política. Este acusó a los primeros de derrotistas y de hacer el juego a la derecha. Pero Ahora no se arrugó: «No tenemos nada que ver con ningún partido ni ninguna disciplina. Pensamos al escribir en España […] Queremos las vías legales, el respeto a los derechos y la civilización occidental». Y «como nos parece un desastre todo lo que es revolución y marxismo, lo decimos y lo proclamamos, una tras otra vez».13

Tanto ese enfrentamiento entre republicanos de sensibilidades políticas opuestas como la tensa situación social y de orden público que se estaba viviendo en esas horas resultan dos buenos indicadores de los problemas que esperaban al nuevo Gobierno. Dejando aparte su declarado antimarxismo, el editorialista de Ahora no se equivocaba al dirigir el foco de atención sobre la compleja relación entre la calle y las autoridades. Esto se convirtió, de hecho, en una de las cuestiones más decisivas de las semanas que trascurrieron entre febrero y julio de 1936.

EL USO DE LA VICTORIA

El 21 de febrero el nuevo Gobierno decidió dar fuerza de ley a lo que estaba ocurriendo desde horas antes en las calles y en las puertas de los penales. Aprobó de urgencia un decreto-ley que excarcelaba a todos los condenados o presos pendientes de resolución por su actuación en la insurrección revolucionaria de octubre de 1934, independientemente de si tenían o no delitos de sangre. La ansiada amnistía no incluyó a los presos comunes, como demandaron los socialistas.14 El Gobierno sabía el peligro que entrañaba considerar de forma ambigua que muchos presos pudieran ser catalogados como «políticos» si se alegaba algún tipo de relación entre su delito y el contexto social en el que se producía. Pero la amnistía sí abarcó a todos los que hubieran sido «condenados o encausados por delitos políticos y sociales». No se estableció tope de fecha, como pidió el principal partido de la derecha católica, la CEDA. De este modo, también fueron liberados los que habían cometido agresiones políticas durante el período electoral e incluso durante el recuento, entre los días 16 y 20 de febrero, incluidas las que habían provocado víctimas mortales. Dio igual que fueran anarquistas, comunistas, falangistas o carlistas, o de cualquier otra filiación política o sindical. En virtud de la amnistía abandonaron las prisiones o vieron sobreseídas sus causas judiciales pendientes. Impedir el ejercicio del derecho de voto, agredir a otros conciudadanos o producir graves desórdenes y destruir propiedades durante el recuento, todo había salido gratis. El centenar de víctimas, muertos y heridos graves producidos durante la campaña electoral quedaron impunes.15

El nuevo titular de Justicia, Antonio Lara Zárate, confirmó, a la salida del primer Consejo de Ministros, que el Gobierno llevaría de inmediato el nuevo decreto-ley de amnistía a la Diputación Permanente de las Cortes. Era el único órgano en vigor que podía dotar de legalidad constitucional a la norma. No se había constituido todavía el nuevo Parlamento. El Gobierno necesitaba que la representación de las Cortes disueltas en enero aprobara la amnistía. Y la Diputación lo hizo, en buena medida, porque la CEDA, liderada por José María Gil-Robles, dio el visto bueno, alegando en una nota que esperaba que el Ejecutivo la utilizara para promover «la paz y el bienestar» del país. Ciertamente, los católicos posibilistas habían defendido la amnistía durante la campaña electoral, aunque pidiendo que se excluyera a los principales dirigentes del movimiento de octubre.16

La Diputación Permanente salvó el escollo en unas pocas horas. La comparación con el lento proceso de elaboración, durante meses y con la férrea oposición del presidente de la República, que había seguido la amnistía aprobada por el Gobierno republicano de Alejandro Lerroux en 1934, mediante la cual habían quedado libres los implicados en el fracasado golpe de Estado de agosto de 1932, salta a la vista. Paradójicamente, la amnistía, primer punto del programa del Frente Popular, se aprobó gracias al principal partido de la derecha, al que los promotores de aquella consideraban antirrepublicano, el mismo al que durante las horas previas le habían asaltado sus sedes y periódicos afines en varias localidades del país. En ese momento lo que primó en la opinión conservadora y buena parte del liberalismo republicano templado fue la idea de que la amnistía era un instrumento «en pro de la paz pública» –en palabras del portavoz cedista, Manuel Giménez Fernández, durante la sesión de la Diputación Permanente del 21 de febrero–, que podría servir para facilitar al nuevo Ejecutivo el control del orden público.17 Esperaban que la amnistía ayudara a Azaña a frenar la movilización callejera que le había llevado al poder pero que, ahora, corría el peligro de desbordarse. El republicanismo moderado confiaba en que la amnistía significara, sin más, «un desistimiento del empleo de la violencia y una entrada firme en el camino de la lucha política legal».18

Pronto se vio que eran esperanzas mal fundadas. Los vencedores, escribió el médico e intelectual republicano Gregorio Marañón el día 22 de febrero, han hecho «un uso noble, cordial y elevado de su victoria», aun cuando, dadas las «condiciones afectivas», podía no haber sido así.19 Sin embargo, la realidad era bien distinta. En las oposiciones había pocos motivos para pensar que los «vencedores» estuvieran o fueran a estar haciendo un «uso noble» de su victoria. Ni eso es lo que las izquierdas obreras reclamaban en su prensa o en la calle, ni es lo que podía esperarse de la campaña electoral de la izquierda socialista, que no había pedido un simple recambio en el poder, sino una toma de las instituciones para aplicar una «amnistía amplísima» y «sancionar» a los que habían «realizado la bárbara represión» de Asturias.20 Y esto eran sólo dos exigencias mínimas, para empezar, porque como había explicado con meridiana claridad el líder socialista Francisco Largo Caballero, ellos, como «socialistas marxistas», sabían que «por medio de la democracia burguesa jamás, jamás» se podría «transformar el régimen». Habían firmado el pacto para «obtener la amnistía» y «contener la marcha triunfal del fascismo». Habían «transigido» con un programa republicano sin soluciones «netamente socialistas», pero una cosa debía quedar clara:

Nosotros declaramos que no renunciamos a nada. No dejaremos de ser socialistas marxistas. ¿Cómo puede haber alguien que sospeche que íbamos a ir a la coalición a vender nuestras ideas y el porvenir de la clase trabajadora por un plato de lentejas? (Muy bien. Fuertes aplausos.) No, no. Hay que hablar claramente. ¿Es que creían que por ir en la conjunción íbamos a renunciar a nuestros ideales?21

Marañón también se refirió a Azaña como el «hombre de implacable realismo» que sabría «administrar su victoria con tanto tacto como el vencido su derrota». No fue el único profeta del azañismo pacificador. Los sectores templados del país apreciaban en el nuevo presidente la «experiencia aleccionadora del ejercicio del Poder», una «integridad de carácter» que respetaban incluso «sus adversarios políticos» y «una ganada autoridad» entre «sus afines» que permitían suponer que, «haciéndose cargo de las circunstancias difíciles de este momento», haría «frente con éxito a los movimientos pasionales» que producía «en unos la exaltación de la victoria y en otros la amargura de la derrota», llevando al país «rápidamente a una pacificación de los espíritus».22 En la propia CEDA, empezando por su cabecera de prensa, El Debate, mostraron su esperanza de que el Gobierno cumpliera sus compromisos sin salirse de «los cauces legales» y garantizando el orden público. Su apoyo a la amnistía, su confianza en los resultados positivos del ascenso de Azaña tras la huida del pusilánime Portela se basaban en un anhelo parecido al de Marañón.23

Este último advirtió sobre una realidad que inquietaba profundamente a la opinión moderada del país y que explicaría las expectativas de «pacificación de los espíritus» con que se recibió el regreso de Azaña al gobierno. «La lucha electoral se había planteado», reconoció Marañón, «para que media España vencedora aniquilase a la otra mitad vencida».24 Si a eso se sumaban las «circunstancias difíciles» del recuento electoral y los estragos provocados por la falta de autoridad de Portela y su huida, se entiende mejor la tregua que las oposiciones concedieron al nuevo presidente. Gil-Robles prometió hacer una oposición «con prudencia, lucidez y moderación», una postura que ratificó el Consejo Nacional de la CEDA días más tarde. La derecha catalana ofreció su apoyo al Gobierno en la defensa del orden público y con el objetivo de «centrar la política española». Hasta algunas asociaciones empresariales hicieron pública su confianza en el nuevo ejecutivo, como la Federación Patronal Asturiana (FPA), que mostró su confianza en que el discurso radiado de Azaña serviría para recuperar el orden público, sobreponerse a los temores infundados y «recobrar las iniciativas de trabajo».25

Lo que Marañón y tantos otros esperaban de Azaña y de la amnistía es que frenara la movilización de las izquierdas en las calles, redujera la presión sobre las autoridades locales y facilitara el recambio rápido en los gobiernos civiles. Poco a poco, el Gobierno se haría con el puesto de mando y sus aliados de la izquierda obrera se avendrían a un proceso institucionalizado de cambio político, conforme a los cauces legales; es decir, primero esperando a la constitución de las nuevas Cortes y después aprobando las reformas legislativas que el programa del Frente Popular demandaba, pero dentro de las instituciones, sin presiones ni chantajes y respetando que la CEDA había tenido incluso más votos que en noviembre de 1933 y representaba a millones de españoles. Y, sobre todo, sin que se desatara una venganza política sobre las derechas que llevara a la praxis el lenguaje de exclusión y aniquilación resumido en el binomio revolución-contrarrevolución.

La realidad, sin embargo, fue más tozuda. Para empezar, la amnistía no fue el resultado, sin más, de la iniciativa del Gobierno. Fue el fruto de una presión de abajo arriba que no iba a detenerse con facilidad. El propio Azaña reconoció, en conversación con Martínez Barrio la misma noche que se hizo cargo del poder, que le parecía «imposible que la gente se aguant[ara] más de un mes» esperando que las nuevas Cortes tramitaran la amnistía, que era lo que habían acordado en «el pacto electoral». O la aprobaban de urgencia, o saldrían «a motín por día».26 Así, cuando la Diputación Permanente dio fuerza legal al decreto-ley, la salida de los presos, que ya había empezado horas antes, se pudo interpretar como una victoria no sólo de las urnas sino de la presión de la calle.27

La consecución de «la mejor promesa del Frente Popular» y «en el plazo más corto posible», con la excarcelación masiva de presos, no calmó a los simpatizantes del Frente Popular más excitados. Al contrario, actuó como un incentivo para exigir el rápido cumplimiento de otras reivindicaciones, como la expulsión inmediata de todos los gobiernos locales que no fueran de izquierdas o la reposición sin ninguna «vacilación» de los «seleccionados», esto es, los obreros despedidos por su implicación en la huelga revolucionaria en octubre de 1934.28 Las concentraciones, manifestaciones y movilizaciones de todo tipo se mantuvieron durante días. Hasta bien entrado marzo la tensión y presión que afrontó el nuevo Gobierno fue notable, con muchos de sus seguidores movilizados y presentando demandas que desbordaban el cumplimiento del programa electoral, como el «encarcelamiento de Lerroux, Gil-Robles, Salazar Alonso» y otros dirigentes republicanos y cedistas, la «depuración» de los funcionarios municipales y de la Guardia Civil o la «incautación de los bienes del clero».29 En no pocos casos, además, esa tensión fue acompañada de una violencia que dejó en evidencia las expectativas de pacificación que había despertado la «autoridad» de Azaña.

Este último, consciente de lo que había, pronunció un discurso por radio que ha sido interpretado como una muestra de las buenas intenciones del nuevo Gabinete. Reclamó a los españoles que contribuyeran a la obra que se proponía desarrollar y que no tenía «ningún propósito de persecución ni de saña».30 Era el bálsamo que la opinión conservadora esperaba, convencida de que Azaña sabría contener el ímpetu revolucionario de sus socios obreros. Pero este no se hacía ilusiones. En una carta privada a su cuñado admitía la tensión en las calles: «Habían comenzado los motines y los incendios. En las cárceles andaban a tiros», le confesaba. Y en su diario lo calificaba de «desordenado empuje del Frente Popular».31 Era un eufemismo para referirse a una violencia que estaba descontrolada. Tanto, que su ministro de la Gobernación, Amós Salvador Carreras, recordaba poco después del discurso radiado de su presidente que el Gobierno no pensaba levantar el estado de alarma. Eso y reconocer que había serios problemas era lo mismo, por más que el ministro insistiera en que reinaba una tranquilidad completa en toda España.32

No es que en todas partes estallara la violencia y el Gobierno no hiciera nada para frenarla. El nuevo Gabinete tomó algunas medidas. Empezó por poner orden en los gobiernos civiles. Azaña achacaba los desórdenes a la salida precipitada de muchos gobernadores, que habían desertado de su responsabilidad.33 Además, se dieron órdenes de retirar licencias de armas y se pidió a las autoridades provinciales, aun cuando fueran interinas, que usaran las fuerzas de orden, Guardia Civil y Guardia de Asalto, para hacer cumplir el Estado de derecho. Incluso se hizo lo que Portela no se había atrevido a hacer de forma generalizada: además de prorrogar el estado de alarma, se mantuvo el estado de guerra en cuatro provincias (Albacete, Alicante, Zaragoza y Valencia), para poder sacar así al Ejército a la calle y cortar de raíz una violencia tumultuaria de graves consecuencias.34

Pero la reacción de las autoridades provinciales y locales fue desigual, dependiendo de la presión a la que se vieron sometidas y del grado de sectarismo de sus titulares. Y en muchos casos la respuesta gubernativa llegó tarde –a veces sospechosamente tarde– para impedir que la movilización de socialistas y comunistas diera frutos usando medidas coactivas o incluso la violencia explícita contra sus adversarios. Además, el Gobierno vaciló ante las consecuencias desagradables de algunos cambios repentinos y forzados en los ayuntamientos. De hecho, el ministro de la Gobernación dio órdenes a los gobernadores para proceder con «cautela» cuando en «los pueblos excitados después de la campaña electoral» surgieran tensiones ante el hecho de que los consistorios locales siguieran en manos de los adversarios. Y así, aunque prometió defender la República «leal e inflexiblemente, sin odios ni rencores», en un primer momento mostró cierta condescendencia con la movilización callejera de las izquierdas cuando esta se explicara por el comprensible deseo de expulsar del poder local a las derechas.35

Un ejemplo paradigmático fue lo ocurrido en la provincia de Córdoba. Los desórdenes se extendieron por varios pueblos, donde se ocupó el poder local sin respetar las instrucciones dadas por Gobernación y los exaltados de izquierdas camparon a sus anchas. Eso produjo incidentes graves en algunos casos, destacando el de La Rambla. Se formó una multitudinaria manifestación que partió de la Casa del Pueblo en dirección al ayuntamiento. Una vez allí un grupo penetró en el edificio y agredió a los miembros de la corporación saliente, que habían sido convocados a la fuerza. Tanto el alcalde como otros cinco integrantes de la gestora, afines a la CEDA y al partido republicano de Alejandro Lerroux, resultaron heridos graves, la mayoría por arma blanca. Acto seguido un grupo de izquierdistas asaltó e incendió el archivo municipal.36

También en Córdoba fue alarmante lo ocurrido en Palma del Río. Se observa en este caso un patrón que se extendió a varias localidades del país. La movilización de los jóvenes izquierdistas culminó en graves episodios de violencia. Cuando estos pasaban frente a la sede de Acción Popular (AP) recibieron un disparo, resultando un herido. Ese enfrentamiento desencadenó una oleada de actos vandálicos a modo de venganza. Los izquierdistas asaltaron domicilios particulares de sus adversarios, destruyeron las sedes de los locales de AP y el PRR, saquearon y destruyeron negocios y propiedades de derechistas, así como la oficina de la Administración Municipal de Arbitrios. Durante todo ese tiempo la Guardia Civil permaneció en el cuartel, que también fue objeto de un intento de asalto. Hasta que llegaron refuerzos policiales, los radicales tuvieron oportunidad de provocar graves destrozos en el patrimonio artístico y religioso de varias iglesias y conventos.37

Las manifestaciones y concentraciones que dieron lugar a actos violentos no fueron generalizadas, pero sí ocurrieron en un número significativo y con una gravedad tan notable que no pueden ser despachadas como casos aislados. Si el Gobierno no levantó la censura y el estado de alarma fue, entre otros motivos, porque la situación se descontroló en muchas localidades y temió la repercusión negativa que pudiera tener en su relación con los socialistas y los comunistas en el caso de que la información circulara con fluidez y se supiera del papel de estos en los desórdenes. Fue más intensa en la mitad sur y el litoral mediterráneo, de Alicante hasta Málaga, pero incluso en lugares no especialmente proclives a la violencia, esta hizo acto de presencia. Se han constatado episodios de diverso alcance en numerosas localidades de las provincias de Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Córdoba, Ciudad Real, La Coruña, Granada, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pontevedra, Sevilla, Tenerife y Zamora.38 Hubo diferentes tipos de circunstancias. En muchos casos se trató de actos organizados para provocar destrozos en las sedes y los periódicos conservadores, o bien para coaccionar, castigar e incluso agredir a los simpatizantes y dirigentes locales de los partidos que habían gobernado en el segundo bienio. Como un simpatizante mallorquín de la derecha católica al que pegaron una paliza y lo dejaron atado y con toda la cara cubierta de pasquines electorales de AP, además de introducirle en la boca una enorme bola «formada con quince candidaturas de derechas».39 A veces las fuerzas del orden no fueron movilizadas o se presentaron tarde, pero en otros se produjeron enfrentamientos con los manifestantes, recogiéndose heridos.40 Y en muchos casos la violencia se extendió a objetivos religiosos, vista la Iglesia y sus ministros como un cómplice más de los reaccionarios. Significativamente, en Bobadilla, Málaga, una manifestación formada a la llegada de los presos amnistiados se dirigió a una de las iglesias para incautarla. Una vez sacadas las imágenes, se izó «una bandera roja en el campanario». No fueron los únicos casos, si bien lo que predominaron fueron los asaltos de centros católicos y la quema de iglesias. Sólo el día 20 de febrero hubo actos vandálicos e incendios de templos –o de su mobiliario o patrimonio artístico– en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Córdoba, La Coruña, Málaga, Murcia, Salamanca, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Todo esto para lamento del propio Azaña, que el mismo día que se hizo cargo del Gobierno supo del alcance de este anticlericalismo incendiario. En su diario reconoció lo mucho que le irritaba: «el gobierno republicano nace, como el 31, con chamusquinas. El resultado es deplorable. Parecen pagados por nuestros enemigos».41

Del 20 de febrero en adelante los aliados de la izquierda republicana no se desmovilizaron una vez lograda la amnistía y las excarcelaciones. Todo lo contrario. Estuvieron durante días muy activos reclamando cambios drásticos e inmediatos. Se ha dicho que fueron manifestaciones pacíficas y festivas, expresión de una ciudadanía republicana que recuperaba la libertad de acción, un supuesto «pueblo» republicano previamente oprimido que tras haber derrotado a la contrarrevolución ejercía ahora sus derechos mediante acciones colectivas propias de una cultura democrática en construcción. Sin embargo, los datos no muestran eso.42 Incluso en los cientos de casos en los que las concentraciones o las manifestaciones en las calles, frente a los ayuntamientos, no acabaron con tumultos graves, asalto de sedes de la oposición o enfrentamientos con la Policía, no hay que perder de vista su carácter coactivo. Fiesta tal vez, pero una fiesta particularmente pensada para amedrentar a los adversarios, recluirlos en sus casas y forzar el cambio inmediato de los gobiernos locales, incluidos todos aquellos donde predominaba el voto conservador o de centro.

Un caso especialmente trágico fue el ocurrido en la localidad almeriense de Pechina, donde se aprecia que lo festivo no estaba reñido con el desafío a la Policía y la bronca política. En plenas celebraciones de carnaval, en torno a doscientos simpatizantes de izquierdas, la mayoría socialistas, simularon el entierro de un conocido propietario de la localidad al que acusaban de comprar votos para la derecha a cambio de trabajo. Aunque pudiera parecer un acto festivo, era una manifestación no autorizada que, a su paso por el cuartel de la Benemérita, desembocó en un grave enfrentamiento con los guardias. Las versiones sobre lo ocurrido no son coincidentes, pero todo apunta a que los manifestantes profirieron insultos y amenazas contra los guardias, viviéndose momentos de mucha tensión y llegando a escucharse algún disparo salido de entre sus filas. Los guardias hicieron uso de sus fusiles y una bala mató a un socialista. Al poco rato, a modo de venganza, un grupo de compañeros del fallecido acorraló a un joven fascista local y un disparo acabó con su vida.43

EL PODER MUNICIPAL

Ávila capital, día 21 de febrero. Casi a la vez que el Gobierno remitía el decreto-ley de amnistía a la Diputación, se celebraba en el salón de plenos del ayuntamiento una sesión pública. La presidía el alcalde, señor Medrano, del PRR de Alejandro Lerroux, un grupo que, a esas alturas y después de la experiencia del segundo bienio, era considerado por las izquierdas como derechista y cómplice del fascismo, por haber gobernado con la CEDA y por haber reprimido a los revolucionarios de 1934.

En este caso, la «fiesta» con la que se celebró la victoria electoral consistió en que nada menos que quinientos obreros socialistas entraron en el ayuntamiento y ocuparon el salón de plenos. Cuando el alcalde apareció se produjo un tumulto enorme. «En vista del cariz que tomaban las cosas», contaba una crónica de prensa muy maniatada por la censura vigente, «se dio la presidencia al teniente de alcalde socialista y presidente de la Casa del Pueblo», Eustaquio Meneses. Con todo, las «voces» y lo que no eran voces no cesaron. Se exigía un cambio inmediato en la alcaldía a favor del principal dirigente de la izquierda republicana. «A duras penas» se pudo levantar la sesión. Cuando ya esos cientos de obreros estaban concentrados en la calle, frente al ayuntamiento, se cantó La Internacional con los puños en alto y se formó luego una manifestación. No hubo que lamentar incidentes graves después de eso. Pero la «fiesta» en celebración de la victoria, como se aprecia, tenía contenidos y objetivos claros: por la fuerza de la presión obrera se debían producir cambios inmediatos en el poder local.44

A diferencia de Ávila, en otros casos se trató de lo que suele denominarse «reposición» de los ayuntamientos del 14 de abril, esto es, el regreso de los concejales que habían sido suspendidos durante los gobiernos del segundo bienio, la mayoría durante o después de octubre de 1934. En la lógica de los vencedores, se trataba, simplemente, de recuperar las instituciones municipales de las garras de los reaccionarios y los monárquicos emboscados que las habían ocupado durante el «bienio negro». Pero, en verdad, lo que pasó a partir del 20 de febrero fue mucho más allá de una reposición. Lo que ocurrió en muchas localidades es que la movilización de los simpatizantes del Frente Popular forzó el control, que no simple reposición, del poder local, con independencia de quien hubiera obtenido la mayoría en las elecciones municipales de 1931.

Lo que estaba en juego era algo muy importante. Aprovechando la huida o la dejación de autoridad de muchos gobernadores y el descontrol provocado por el cambio repentino del Gobierno en Madrid, había que plasmar de inmediato un vuelco del mapa de poder en las instituciones locales. A veces las autoridades municipales, presas del pánico, simplemente desaparecieron, como fue el caso de varias localidades valencianas.45 Lo sucedido en Madrid capital marcó el camino a seguir: una imponente y masiva concentración de simpatizantes de las izquierdas acompañó a la reposición del ayuntamiento presidido por el republicano Pedro Rico, que en una sesión de urgencia celebrada la mañana del 21 de febrero decretó la readmisión de todos los despedidos por su participación en la huelga revolucionaria de octubre de 1934, independientemente de si habían sido expedientados o si habían cometido o no delitos y habían sido condenados. Esto, además, acompañado del despido masivo y también inmediato de todos los contratados para sustituirlos. Algún concejal pidió que no se hicieran estos cambios en bloque y se estudiara caso por caso, pero no tuvo éxito.46

Había poderosos incentivos para que la movilización de las izquierdas no disminuyera de inmediato con motivo de la rápida aprobación de la amnistía. En ese contexto, la violencia hizo acto de presencia con una fuerza que la prensa nacional, censurada en virtud del estado de alarma, no pudo reflejar en toda su dimensión. Al igual que con la amnistía, donde los hechos precedieron al derecho, el Gobierno se avino de inmediato al clima reinante, a la presión de los vencedores en las calles, y ordenó la rápida reposición de los ayuntamientos de 1931. Con eso en la mano, los nuevos gobernadores civiles se enfrentaron a una difícil situación. Lo que Madrid consideraba legal era reponer a los concejales elegidos en 1931 y que habían sido suspendidos entre 1934 y 1935. Pero lo que empezaron a demandar muchos socialistas y republicanos de izquierdas en multitud de localidades no fue una reposición, sino un cambio forzado y coactivo del equipo de gobierno municipal, en el que lo de menos era si ellos tenían o no mayoría de concejales populares. Como los representantes de Izquierda Republicana (IR), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unión General de Trabajadores (UGT) y Centro de Sociedades Obreras de Villareal (Castellón), que a las pocas horas del cambio de Gobierno ya estaban exigiendo al gobernador que, tras «la clamorosa expresión de la voluntad popular, puesta de manifiesto el pasado domingo en las urnas», procediera de inmediato a la destitución del gobierno municipal. Reconocían que se trataba de concejales elegidos en 1931, pero lo importante es que no habían apoyado al Frente Popular y no se podía consentir que la vida local estuviera regida por «los más firmes puntales del caciquismo». De lo contrario, habría problemas de orden público.47

La clave era aprovechar el contexto favorable para arrebatar el poder a las derechas y al centroderecha allí donde estos eran todavía fuertes, sin importar demasiado quien hubiera ganado en las pasadas elecciones de febrero. En Almería, tras una gran manifestación celebrada en la capital el día 25, se entregó un manifiesto al gobernador en el que todos los representantes del Frente Popular demandaban, entre otras cosas, el nombramiento «inmediato de Comisiones Gestoras en los Ayuntamientos en que por haber cambiado de filiación política los concejales de elección popular, no representan a la voluntad del pueblo». Mucho más contundentes y precisos fueron los dirigentes del Frente Popular de Albacete, tanto socialistas como republicanos de IR y Unión Republicana (UR), que tras otra manifestación elevaron sus demandas al Gobierno, exigiendo la sustitución de aquellos ayuntamientos en los que manden «elementos contrarios u hostiles al Régimen Republicano», independientemente de si se trataba o no de concejales elegidos en 1931.48 Más de lo mismo ocurrió en Badajoz. Nada más cambiar el Gobierno en Madrid, los dirigentes del sindicato campesino de los socialistas se dirigieron al ministro de la Gobernación para que se nombraran gestoras en todos los ayuntamientos rurales controlados por las derechas, aun cuando fueran concejales de elección popular.49 De este modo, los gobernadores se vieron sometidos de inmediato a presiones de todo tipo, muchas de ellas acompañadas de movilizaciones en la calle, para imponer comisiones gestoras en los ayuntamientos en los que las derechas o los republicanos radicales habían logrado mayoría en las elecciones municipales de 1931. Esa fue, sin duda alguna, una fuente de conflicto y a veces de violencia explícita muy importante durante las tres primeras semanas de andadura del nuevo Gobierno de Azaña.

El 22 de febrero el Tribunal de Garantías Constitucionales dictó una resolución que permitió la aplicación de la amnistía al presidente y consejeros de la Generalidad de Cataluña. Estos habían estado presos hasta pocas horas antes, en virtud de la condena judicial por su participación en la insurrección de octubre de 1934. Era una decisión evidentemente política, fruto de la presión del nuevo Gobierno, que, a su vez, era la correa de transmisión de la movilización popular que se había producido en Barcelona a las pocas horas del inicio del recuento. Se daba por descontado que la victoria de las izquierdas en la capital y la provincia catalanas legitimaba el comportamiento insurreccional y anticonstitucional del gobierno de la Generalidad en octubre de 1934 y justificaba una amnistía inmediata.

Ese mismo día 22, temeroso el Gobierno de las manifestaciones y actos que podían formarse en Madrid a la llegada de los consejeros catalanes, de paso por la capital en su camino a Barcelona, se prodigó en mensajes de pacificación y tranquilidad. Quizás porque las circunstancias que la censura impedía conocer no eran en absoluto tranquilizadoras. El ministro de la Gobernación confirmó a los periodistas que por toda España se estaba «reponiendo a todos los Ayuntamientos de elección popular». Pero, como se ha señalado ya, la idea de reposición ocultaba que en muchas partes se iban a nombrar comisiones gestoras formadas por miembros del Frente Popular que no habían sido concejales elegidos democráticamente; o, simplemente, que, aunque se repusiera en sus puestos a los concejales de izquierdas, eso no quería decir que estos tuvieran la mayoría suficiente para gobernar el ayuntamiento de turno. Salvador Carreras reconoció, en parte, el problema que se le venía encima. Afirmó que en «la mayor parte de ellos [los ayuntamientos] no hay dificultad alguna». Pero también admitió que en otros «pueblos los ánimos están tan excitados que la sustitución de los ayuntamientos son motivos de disgustos y contrariedades que pueden generar en conflicto de orden público».50

No le faltaba razón. El día 20 de febrero, apenas veinticuatro horas después de tomar posesión, el ministro había empezado a recibir telegramas tan inquietantes como el del gobernador civil de Valencia, en el que le comunicaba que la Federación Socialista de la capital valenciana, «procediendo de manera inexplicable», había «dirigido a diversos pueblos de la provincia telegramas invitando a sus organizaciones y a las del Frente Popular a que vayan a tomar posesión de los respectivos Ayuntamientos». Al gobernador le parecía que eso «supone una serie de conflictos pendientes en toda la provincia, en algunos de verdadera gravedad» y solicitaba instrucciones, reconociendo que había tenido que ceder ya en «dos ocasiones» y permitir la toma izquierdista de los ayuntamientos porque «elementos solventes de la localidad» le habían advertido de que, de no hacerlo, no se podría «evitar grave alteración del orden público».51

Lo ocurrido en dos localidades rurales de Asturias muestra también que el ministro no exageraba al hablar de «ánimos excitados» por mor de la sustitución de los ayuntamientos. El día 26 un grupo de paisanos de izquierdas se concentraron para dirigirse al Ayuntamiento de Castro de Somiedo y exigir la dimisión del regidor. La Guardia Civil salió a su encuentro y les pidió que se disolvieran, recordándoles que ese tipo de manifestaciones no autorizadas eran ilegales. Como los concentrados se mantuvieron en sus trece, los guardias pactaron que una comisión se trasladara al ayuntamiento para presentar la petición. La autoridad municipal los recibió, pero se negó a dimitir, alegando que tanto él como los demás miembros de la corporación eran de elección popular. Minutos más tarde se reavivó la concentración de manifestantes frente al ayuntamiento y al final los guardias cargaron, aunque sin que hubiera que lamentar ninguna víctima. Algo parecido ocurrió en Caravia, donde se formó una manifestación con banderas rojas que recorrió las calles de la localidad para, entre gritos y amenazas, forzar el nombramiento de una nueva comisión gestora. En esas circunstancias, la única persona que se atrevió a permanecer en el ayuntamiento, el secretario municipal, tuvo que abandonarlo ante la presión de los manifestantes. Acto seguido se formó una comisión de izquierdas que se hizo cargo del consistorio y nombró un nuevo alcalde, quien de inmediato ordenó el encarcelamiento del secretario y de los concejales depuestos, que lo eran de elección popular, y les impuso una multa de 230 pesetas. Fue tal el despropósito, que el gobernador ordenó la liberación de los detenidos, aunque el nuevo alcalde se negó en un primer momento. Pese a que finalmente los concejales de elección popular fueron liberados, no recuperaron sus puestos.52

Anótese que, en la segunda parte de la citada declaración del ministro de la Gobernación el día 22 de febrero, este no habló de reposición sino de «sustitución». En efecto, eso es lo que estaba pasando e iba a pasar en incontables localidades. De hecho, el propio Salvador Carreras tuvo que reconocer un hecho muy relevante: cuando los concejales de elección popular que gobernaban eran de la CEDA o antiguos republicanos del partido de Lerroux, eso, desde la perspectiva de los vencedores, planteaba un problema sobre el «carácter republicano» de los consistorios. Es decir, la cuestión capital no era, como han afirmado algunos historiadores, la simple reposición de los concejales suspendidos en 1934, devolviéndoles su credencial y permitiendo así que recuperaran el control del ayuntamiento si esa había sido la realidad previa. No, lo que en verdad contaba era si los ayuntamientos, hubiera ganado o no la izquierda en 1931, eran verdaderamente republicanos en el sentido en que las izquierdas entendían esa credencial. Tal era así, que el propio Salvador Carreras no tuvo empacho en reconocer públicamente algo esencial para entender el proceso de vuelco de poder que se estaba poniendo en marcha: aseguró que «las sustituciones las vamos realizando lo más discretamente posible». Eso era tanto como admitir que los gobernadores, con el beneplácito del ministerio, estaban reordenando el poder municipal «discretamente». Por consiguiente, no es que únicamente la presión desde abajo estuviera forzando los cambios donde las oposiciones tenían mayoría, sino que el Gobierno estaba dando fuerza de ley a esos cambios allí donde el gobernador de turno considerara que el ayuntamiento no podía estar en manos de personas sin «credenciales republicanas», esto es, que no fueran cercanas al programa y las ideas del Frente Popular.53

Por consiguiente, una de las fuentes de la violencia producida entre el 20 de febrero y la primera semana de marzo fue la ofensiva desplegada para hacerse con el control de las alcaldías. Si de acuerdo con Gobernación el cambio debía empezar por la «reposición» de los ayuntamientos del primer bienio y, luego, según las situaciones, se irían cambiando los consistorios en los que se apreciara falta de «credenciales republicanas», eso no se consideró suficiente y dejó insatisfechos a muchos simpatizantes y líderes locales de las izquierdas. No estaban dispuestos a dejar pasar la oportunidad abierta por el vuelco en el Gobierno nacional. Menos aún a permitir que las derechas siguieran regentando los ayuntamientos allí donde aquellas habían ganado con claridad en las pasadas elecciones de febrero. En muchos casos, se impusieron por la fuerza de los hechos nuevas gestoras que sustituyeron a las que estaban gobernando. Incluso en localidades donde gobernaban los republicanos, pero había ganado la derecha, se echó a los primeros por considerarlos derechistas. Fue el caso de varias localidades de Córdoba, como Encinas Reales, Moriles, Cañete o Palenciana. En el caso de la provincia de Oviedo, el barrido de los concejales del partido de los republicanos liberaldemócratas, antiguos reformistas, que habían ido a las elecciones generales aliados con la CEDA, fue generalizado. Estos controlaban bastantes ayuntamientos por mor de su peso electoral, pero el hecho de ser concejales de 1931 no importó, como en el caso del Ayuntamiento de Salas, donde los melquiadistas de elección popular dirigían el consistorio, pero fueron cesados y en su lugar el gobernador de IR nombró una gestora controlada por un correligionario suyo y con mayoría de ese mismo partido y de los socialistas.54

A veces se utilizó la excusa de la incomparecencia de los concejales de elección popular para nombrar gestoras afines al Frente Popular, obviando que esas ausencias no eran voluntarias, sino que reflejaban el clima de intimidación impuesto tras las elecciones de febrero y que mantenía a las derechas y al centroderecha recluidos en sus domicilios. Así ocurrió, por ejemplo, en el consistorio de Villaviciosa (Oviedo), donde el gobernador interino nombró una gestora formada por seis concejales de IR, cinco del PSOE, dos del Partido Comunista de España (PCE) y dos más de agrarios e independientes de izquierdas, convirtiendo en alcalde a uno de los de IR. La excusa fue que los siete concejales de elección popular, que eran liberaldemócratas, cedistas e independientes, no habían asistido a las sesiones previas. Como explicó abiertamente un alcalde interino de Huelva, opinión que se puede considerar muy extendida por multitud de localidades, no se sustituía a los concejales derechistas o de partidos republicanos conservadores por una cuestión de pureza democrática, por una imperiosa necesidad de «reponer» a los legítimos representantes locales destituidos en 1934, sino para que «la fuerza no estuviese en poder de los eternos enemigos del Pueblo y de la República».55