Sinopsis

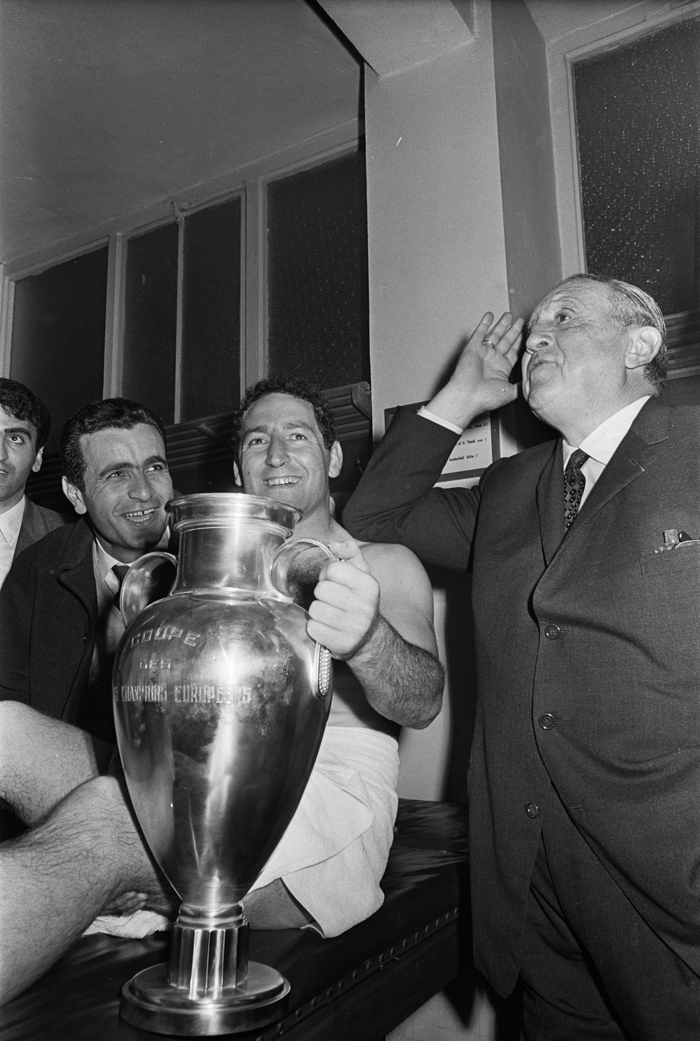

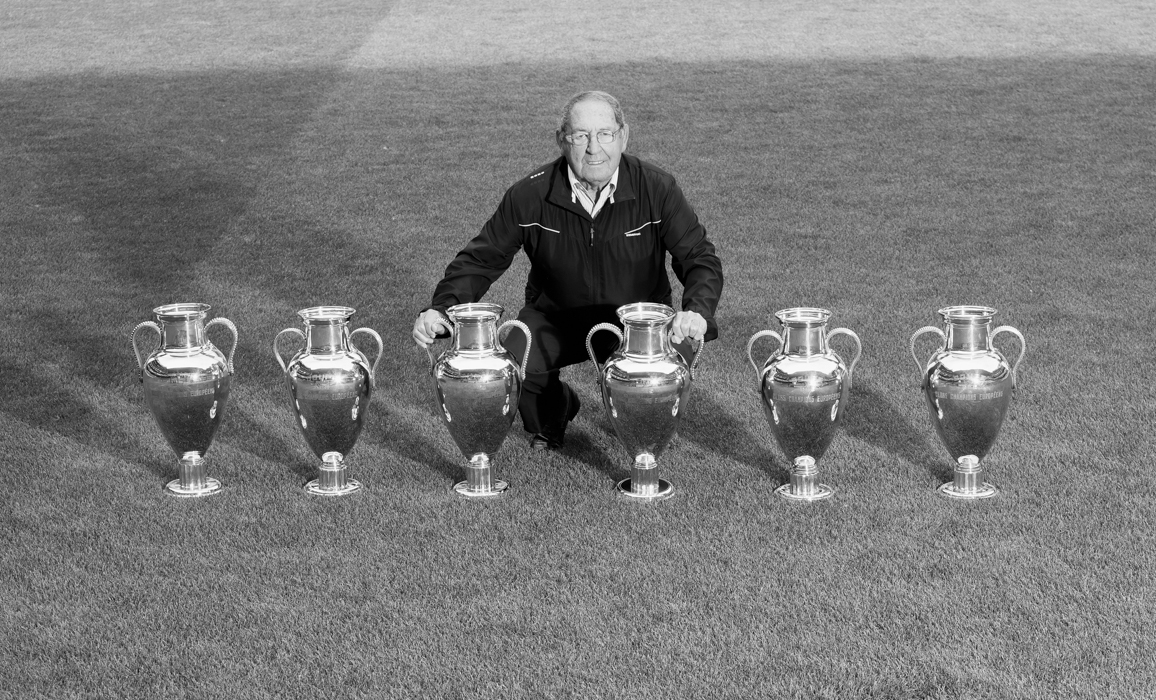

A Paco Gento esta biografía le parecería una ostentación innecesaria, una ocasión para perder algunos gramos de su bien más preciado: la discreción. Precisamente esa discreción con la que siempre se protegió hace más necesaria una biografía como esta, que trace un retrato del enorme ser humano que se escondía detrás del ídolo y que explique su trayectoria desde su humilde niñez en un pueblecito cántabro hasta su eclosión como una de las estrellas del mejor equipo de fútbol del mundo. Declarado decano del fútbol por la FIFA, Gento aún ostenta el honor de ser el único futbolista con seis copas de Europa en su palmarés.

Pero este no es un libro sobre un solo hombre, sino también sobre una época y sobre un club que, guiado por Santiago Bernabéu y capitaneado por Alfredo Di Stéfano, se convertiría en una referencia en el fútbol mundial. Como sobrino de Gento y ex jugador del Real Madrid de baloncesto, el autor ha tenido acceso a fuentes de información privilegiadas, tanto en el ámbito familiar como en el deportivo e institucional, para describir el papel de Paco Gento en la construcción de los pilares del club más laureado de todos los tiempos.

PRÓLOGO FLORENTINO PÉREZ

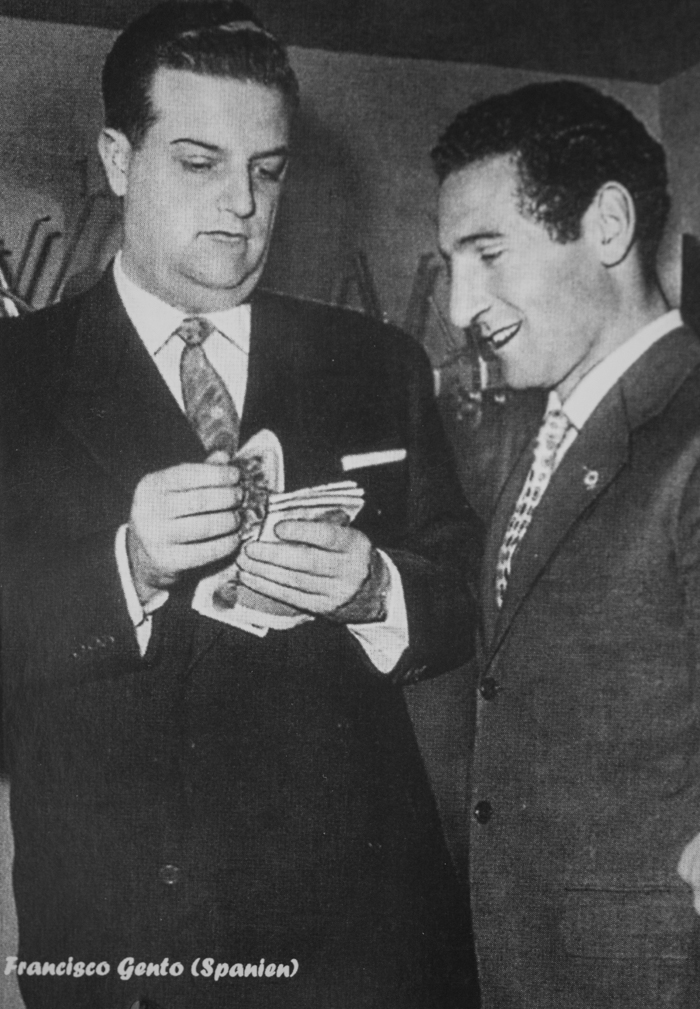

Tuve la inmensa suerte de mantener una gran amistad con Francisco Gento. Una amistad de las que te llenan de orgullo por la grandeza del personaje, uno de los mitos inolvidables del Real Madrid y del fútbol mundial.

Esa relación surgió muchos años después de mis primeros recuerdos sobre el Real Madrid, cuando mi padre me llevaba al estadio Santiago Bernabéu siendo un niño de apenas cuatro años.

Allí comenzó mi pasión por este club. Soñaba con cada tarde de fútbol y con aquellos jugadores legendarios que estaban construyendo una leyenda destinada a ser mágica y eterna. Sobre el césped del Bernabéu aparecían los Di Stéfano, Puskas, Kopa, Rial, Santamaría o Gento, y aquello era realmente fascinante.

Ellos consiguieron cambiar la historia del Real Madrid y la historia del fútbol. Y este club se convirtió, a partir de entonces, en el más querido y admirado del mundo. Ellos generaron un sentimiento que es el madridismo, y que con el tiempo se hizo universal.

Y eso fue posible no solo por sus triunfos y por las Copas de Europa conquistadas. Fue también, y muy especialmente, por cómo se consiguieron. Estos jugadores eran transmisores de unos valores que defendían en cada partido y que se han erigido en los pilares esenciales de este club.

Francisco Gento fue durante toda su vida un ejemplo de todos estos valores: trabajo, sacrificio, compañerismo, respeto, humildad y solidaridad. Y así se ganó la admiración y el cariño de todos los que estuvimos cerca de él en algún momento de su vida.

El hombre de las seis Copas de Europa y de las 12 Ligas, el único jugador en la historia con esos récords, no aspiró nunca a ser reconocido como alguien excepcional. Vivió siempre con la única aspiración de dejar un legado de valores en el deporte. Su humildad y su respeto le acompañaron siempre en el terreno de juego.

Como dice el autor de esta obra, su sobrino José Luis Llorente —que fue uno de nuestros grandes jugadores del Real Madrid de baloncesto—, probablemente su tío nunca creyó que su carrera mereciera una biografía. Seguro que le parecería un exceso.

Pero estas páginas son necesarias para poner en valor la figura de aquel jugador único e irrepetible que llegó a ser presidente de honor del Real Madrid. Nuestro escudo y nuestra camiseta son universales por jugadores como Gento que transmitieron los valores del Real Madrid a millones de personas. Hoy somos herederos de ese gran legado que nos enorgullece a todos los madridistas.

Gento es un símbolo de lo que es el Real Madrid. Una manera de entender el fútbol y vivir la vida. Y por todo lo que hizo por este club, nuestra gratitud debe ser eterna.

CAPÍTULO 1

EL REAL MADRID DE DI STÉFANO Y GENTO,

UNA OBRA IMPERECEDERA

«¡Se acabó! Y sin solución, señoras y señores. La prórroga ya es inevitable. El Milán de Maldini, Liedholm y Schiaffino ha exhibido un fútbol más preciso y fluido. El Real Madrid ha pretendido contrarrestar sus carencias combatiendo, a veces, consigo mismo. Los jugadores pululan ahora por el césped. Forman corrillos espontáneos o escuchan al míster, estiran las piernas, y beben, beben mucho. De forma automática, como sonámbulos, se detienen cuando se encuentran y se dan ánimos. Ahí está Di Stéfano, que se acerca muy serio a Gento y le habla. Ojalá pudiera llevar este micrófono hasta ellos y...»

«Paco, escúchame. El equipo está roto. No podemos más. Solo tú puedes sacarnos de esta. Eres el único que aún está fresco.»

Paco asiente con la cabeza y comienzan a temblarle las piernas. Da una palmada a Alfredo para confortarlo, quizá para darse ánimo a sí mismo. Por primera vez siente el peso de una responsabilidad desconocida. Él, que sigue jugando con la pasión que le apremió de niño a correr tras una pelota de retales, con la fuerza con que recogía el ganado familiar ladera arriba, con el instinto como fuerza dominante, como guía de su voluntad. No era la primera vez que el Real Madrid dependía de sus pies, pero sí la primera en la que Alfredo, el indestructible, se lo pedía. La primera vez que le cedía los galones en una ocasión memorable.

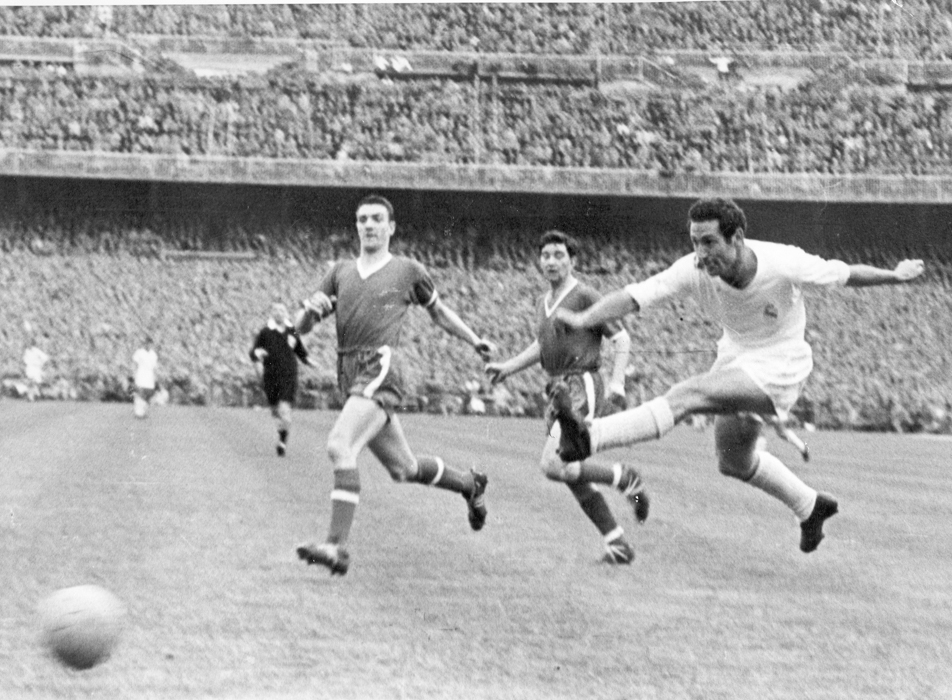

Por fortuna, al proseguir, las carreras tranquilizan al extremo y recomponen las líneas blancas. Más asentado, con la convicción de quien siente la victoria y la Copa de Europa como propias, el Real Madrid comprime al Milán. Por fin, en una larga jugada que culmina unos minutos de presión, Gento remata un rechace y consigue el gol de oro. Un disparo raso, cruzado, que adjunta al cuero el alma de un jugador y la fuerza de un equipo.

Fue entonces cuando un gran futbolista se convirtió en leyenda.

LA VOLUNTAD DEFINIDA EN EL ORIGEN

La dinámica incontenible del círculo virtuoso los propulsó hacia una meta al principio indefinida, nítida al cabo de las temporadas. Querían ser el mejor equipo del mundo. Eran futbolistas de temperamento granítico, de un tiempo en que cada uno aprendía el juego a través de la intuición. No tardaron en congeniar y se nutrieron de la creciente confianza en su talento y valor como conjunto, también del afán de ser partícipes de una historia inolvidable. Arropados por los muros de un símbolo en ciernes, el estadio concordaba con su aspiración, y quizá su esplendidez ejerció como un acicate majestuoso. Los monumentos se levantan después de las grandes victorias. Santiago Bernabéu invirtió el proceso: antes de ganar ninguna ya tenía su arco de triunfo. La primera piedra del imperio fueron muchas y extemporáneas, lejos de la lógica de la victoria, de la riqueza económica, tal vez más cerca de la bendita locura.

Acicate u obligación para corresponder a la aspiración del presidente y a los sueños de los socios, el equipo de los cincuenta se embarcó en una travesía en la que primero se fraguó el carácter para, más tarde, pulir la pericia. Con una racha inigualada en la Copa de Europa, pareciera a vuelapluma que el dominio se propagó irresistible, con la fuerza de un huracán —o una galerna— que se levanta en un suspiro para arrollar cuanto encuentre a su paso. No fue así. La frecuencia traiciona la memoria y la capacidad de análisis, debilitadas por la bruma de una realidad tan próxima que diluye los pormenores.

Como ocurre en los ciclos brillantes y, en apariencia, inevitables, su devenir pende de momentos cruciales, de circunstancias minúsculas que derivan el destino en favor de quienes escribirán la historia. Describámoslos como arranques de inspiración o genio, o como el juego invisible de los espíritus que actúan en pro de la gloria. Tal vez el reino de lo cuántico se alinee con las naturalezas aventureras, empeñado en escribir páginas imperecederas que capten el estado de ánimo de quienes presenciaron tales proezas. Luego, como en las epopeyas de Homero, como en el Cantar de mio Cid —por vía oral o escrita—, solo hace falta relatar las hazañas de los héroes para que queden inscritas en el imaginario colectivo. Impregnarán la piel de las siguientes generaciones, que sentirán cerca la fuerza de sus ancestros y el compromiso con las virtudes que manifestaron hasta convertirse en referencia.

Aun así, siendo cardinales las raíces y el desarrollo del tronco, habrían resultado insuficientes para dar vida al mejor club de fútbol del globo. Se necesitó el coraje de los herederos para añadir nuevos capítulos a la leyenda: el pasado inspira, pero, sobre todo, obliga a los valientes. Di Stéfano, Joseíto, Santamaría, Rial, Gento, y muchos más, iluminaron al Real Madrid yeyé con la generación de una fuerza que ya giraba cuando llegaron. La comprensión de su papel decretó su relevancia: que los sucesores inmediatos fueran dignos legatarios de una senda victoriosa, del ímpetu en la persecución de la grandeza. Sobre todo, de una forma de actuar, de la pasión por las obras, del vínculo con la virtud. Amigos, que los títulos no nos deslumbren. La inercia madridista no solo radica en su cosecha de títulos. Está en la búsqueda de lo impensable. Marcó el ánimo de quienes formaron parte de la fragua de la gloria y sigue alumbrando proezas en el siglo XXI. Las penúltimas, las de una Champions de fútbol y una Euroliga de baloncesto conseguidas tras remontadas ajenas a cualquier lógica.

No solo los jugadores que los sucedieron se sintieron deudores de aquellos maravillosos años. También los presidentes se han visto impelidos por la visión y la determinación de Bernabéu. Desde Luis de Carlos hasta Florentino Pérez, pasando por Ramón Mendoza y Lorenzo Sanz, ninguno ha dejado de reverenciar al presidente que diseñó el sueño. Cada cual a su estilo, con sus recursos y circunstancias. Ninguno más cerca de él, en méritos y atrevimiento, que el actual, el hacedor de una segunda época formidable, inimaginable de no ser blanca, en la que palpita centelleante el estadio reestrenado, erigido sobre los vestigios de aquel que alumbró el imperio.

LA VICTORIA, LA PAUTA MADRIDISTA

Pero retrocedamos de nuevo. El Madrid de Di Stéfano no solo tenía un compromiso con la institución y sus seguidores. Además, lo movía un compromiso autoimpuesto, impulsado por latidos aislados, inapreciables al principio, significativos con el paso del tiempo. De forma paulatina, los jugadores dieron vida a una doble obligación con la excelencia: por un lado, con la victoria, el fin último del deporte; por otro, con la estética.

Jugaban porque querían ganar. Por supuesto, los dirigentes les exigían el máximo rendimiento, el núcleo del pacto silente entre el club y los socios.

«En el Madrid había que ganar siempre. No podíamos ni pensar en el empate», sentenciaba Paco con voz rotunda. «No había amistosos», aseguraba, muy satisfecho con la cosecha del Teresa Herrera, el Carranza, el Colombino... «Íbamos a La Coruña y a Cádiz y teníamos que volver con el trofeo. Si no, Bernabéu se mosqueaba.»

Ellos también los consideraban piezas de caza mayor. La distinción entre un amistoso y un partido oficial se convertía en superflua cuando saltaban al terreno de juego. Eran temporadas con menos encuentros, y las fórmulas de competición seleccionaban los escasos cruces entre los grandes de Europa y América. De forma que el escalafón se medía también en otras circunstancias, en torneos o enfrentamientos singulares, sin importar su cariz, porque la reputación siempre estaba en juego, o, expresado con otras palabras, en entredicho. Como sigue sucediendo hoy en el rugby, la mayor honra que se podía rendir al contrario era batirte contra él con todo tu poder. En el caso del Real Madrid, derrotarlo. De lo sustancial de aquellos encuentros da fe el número de medios internacionales que los cubrían. Sin importar que estuvieran en liza equipos de sus respectivas nacionalidades, corresponsales y cámaras de los países más relevantes del fútbol, tanto de Europa como de América, incluso de Marruecos, se desplazaban a las sedes para el envío de la información pertinente.

Nunca podremos rastrear con detalle cómo cuajó aquella pulsión colectiva, una exigencia sin límite. Dos cosas tengo por evidentes. A Paco le apasionaba el fútbol y se pirraba por ganar a cualquier juego. Sin embargo, nunca habló de esta responsabilidad como de un deber pesado, impuesto desde fuera. De ese modo no habría funcionado. Por más que Bernabéu y Saporta siempre pensaran en grande, por más que lo desearan, su anhelo hubo de ser compartido hasta el tuétano, requirió la asunción recóndita de los propios futbolistas.

ALFREDO DI STÉFANO, LA CORREA DE TRANSMISIÓN

La relevancia de la Saeta Rubia en la operación de transferencia de propósitos fue primordial. Encajó con don Santiago desde su llegada, con seguridad por tratarse de dos hombres de fútbol; acaso, también, por compartir genio, en su doble y positiva acepción de la palabra.

«Es el jefe. Lo que dice Alfredo va a misa», recalcaba Paco en las sobremesas interminables de mi infancia. Siempre lo señaló como el motor de la energía blanca. «Corría hacia cualquier lugar donde un compañero o el equipo necesitara su presencia. Era sorprendente cómo podía estar siempre en el sitio exacto.» También lo destacaba como el director de las corrientes de motivación en los encuentros. Una mirada, un gesto, no digo ya un grito, eran suficientes para poner firme a cualquiera. «Había días que se cansaba más de chillarnos que por correr. ¡Alfredo es el mejor, de siempre! Además de obligarte, veía el fútbol como nadie. Estaba pendiente de todo. ¡Y metía goles! ¿Quién más puede hacer eso? Nadie. Nadie lo hizo, nadie lo está haciendo», zanjaba para los concurrentes, aunque parecía que hablaba también consigo mismo. A veces, lo que empezaba como una conversación se convertía en un monólogo, pues cuando el que habla ostenta la legitimación de su auctoritas, el silencio es la conducta adecuada.

Sin embargo, el asunto no fue así de simple. Siendo elemental e innegable el aporte del argentino rubio, la cristalización del marco madridista precisaba la concurrencia de otros temperamentos enérgicos que se sumaran afinados en el mismo acorde.

En el tercio defensivo, el comandante fue un uruguayo con las estrellas bien puestas. José Emilio Santamaría era el amo de aquella parcela, su área de ordena y mando, el modelo que seguiría Beckenbauer. La fuerza e inteligencia del central del eje se volcaron más tarde en el emprendimiento, como en el caso de Marquitos. Siempre que coincidí con este último mostró una personalidad vehemente, arrolladora. A un arranque sorpresivo de su fogosidad se debió el empate a tres en la primera final europea contra el Stade de Reims, cuando el equipo estaba acosado por las dudas y los minutos se agotaban. De no ser por aquel arrebato, quizá la historia habría sido diferente.

Y qué decir de Kopa y de Puskas, estrellas mundiales con sus selecciones. El primero, Balón de Oro en 1958, fue considerado por muchos medios como el mejor jugador del Mundial de ese mismo año. En cuanto al magiar, fue el futbolista más brillante del orbe hasta que llegó el exilio de aquella selección de Hungría que asombró al mundo. Hombres de carácter, cuajados en época compleja.

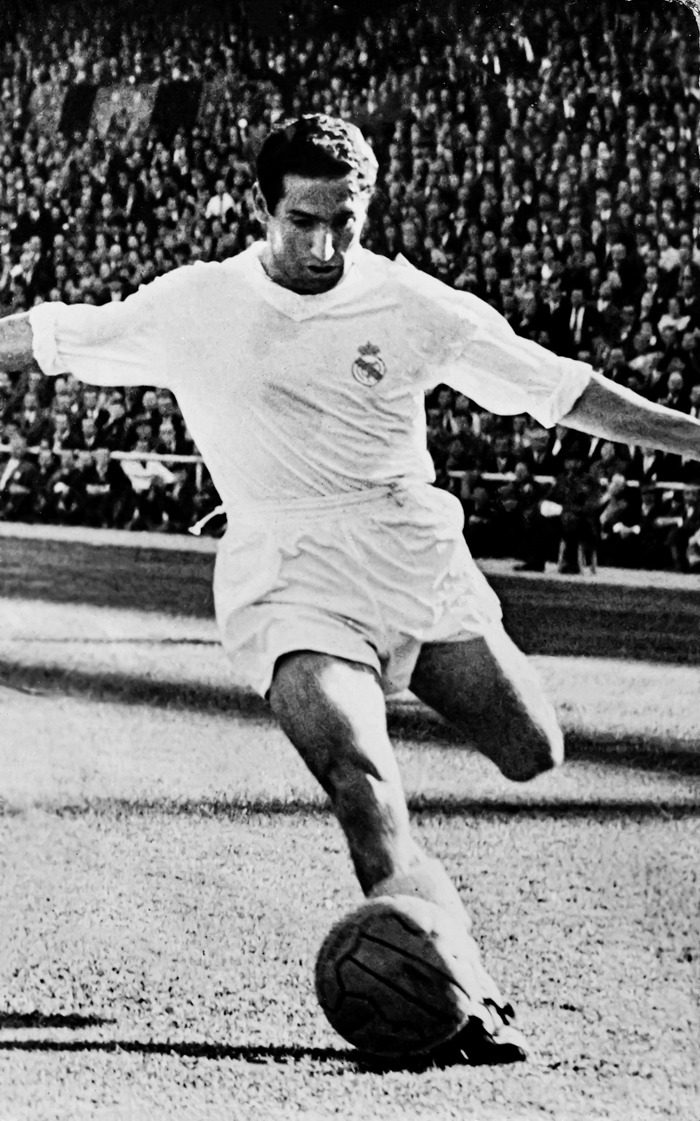

Por su parte, Paco ejerció un liderazgo tan silencioso como radical. Reclamó para sí la banda izquierda con carreras continuas, algunas sin término feliz; otras, que parecían no tenerlo, lo alcanzaron. Esta es la diferencia entre los buenos jugadores y los grandes, que ejecutan lo que no puede ningún otro. Perseguía como un poseso todos los balones que le lanzaban, bajaba a por ellos al centro del campo, incluso a la defensa, para crear ocasiones y desahogar el juego. Tanto insistió que en un par de temporadas el orden táctico se desequilibró hacia su banda: se adueñó de una gran zona del campo, un hecho formidable para la época, gracias a sus piernas portentosas, veloces e incansables. Ni siquiera la llegada del mismísimo Raymond Kopa consiguió el balance. Y no, no fue su extraordinaria rapidez lo que le hizo grande. Fue su capacidad de replicarla cuantas veces lo exigiera el encuentro.

Amén de la victoria, el otro compromiso que contrajeron los jugadores, aún más íntimo, fue con la estética del juego. No les bastaba con doblegar contrarios. Sentían que tenían la obligación de ofrecer su habilidad, rayana en lo artístico, a los fieles que acudían a verlos jugar. A través de la superación en su hacer, convirtieron su oficio en inspiración, en una danza con balón en la que cabían la fuerza del hábito y la espontaneidad: la belleza de la ejecución, del poder de la colaboración social que nos hizo humanos. Tanto gozaron quienes los vieron en acción que jamás los olvidaron, y muchos madridistas que llegaron después los conocieron a través de los ojos de sus padres, de los cuentos de sus abuelos. Una fuerza ofensiva sin precedentes ni sucesores, el destino irremediable al que los condujo su andadura. Solo el Brasil del 70, el de Pelé, Tostão y Rivellino, pudo equipararse a ellos en el siglo XX.

LA FINAL DE GLASGOW, LA OBRA MAESTRA

Ambos afluentes de su compromiso —el laboral y el vital— se fundieron en la quinta Copa de Europa. Una loa al fútbol admirable por su precisión, humana por pequeños errores que ofrecieron inútiles opciones al Eintracht de Frankfurt. Una muestra de superioridad exquisita, afinada como si el entrenador hubiera sido un coreógrafo. Una obra magistral, el sello definitivo de una conjunción de dirigentes y futbolistas vertebrados por el ingenio.

Aquel día de los cuatro goles de Puskas y los tres de Di Stéfano, Paco llegó ¡veinte veces a la línea de fondo!, además de ser objeto de un penalti. Tampoco cuentan las crónicas que, salvo un par de despistes, con probabilidad debidos al síndrome de Stendhal, la defensa madridista brilló coordinadísima, con el sabio Santamaría dirigiendo el eje tras Vidal y Zárraga, con los raciales Pachín y Marquitos cerrando cada lateral. Los alemanes ya jugaban como siempre han jugado. Paco recordaba un magnífico extremo derecho: «¿Cómo se llamaba este...?», decía, como si fuera a acordarse. Siempre tuvo mucha memoria para las personas, aunque menos para los nombres. Como si estos, al fin y al cabo, no fueran más que circunstanciales. «Todo el mundo se llama de alguna manera, ¿no? No conozco a nadie todavía que no tenga nombre», me soltó uno de esos días en los que te dejaba perplejo y sonriente.

La pieza de maestría irrebatible podría dar a entender que los rivales eran mancos y que el Madrid ganaba solo con presentarse. Nada más lejos de esta suposición. Un mes antes de la final, Bernabéu cambió al entrenador, Fleitas Solich, al que se acusó de cierta pasividad y de la inconsistencia del equipo. La sustitución se originó en la escasa tolerancia del presidente, una forma de perfeccionismo, y el elegido fue Miguel Muñoz.

LA LLEGADA DE MUÑOZ Y EL PATINAZO DE DIDÍ

Una de las tribulaciones que ocupaban la mente del citado Fleitas fue la integración del brasileño Didí. Contratado por Bernabéu en su obstinación de que no decayera el potencial de la plantilla, su llegada abrigó expectativas de grandes tardes. Sin embargo, el campeón mundial, el autor del primer gol en Maracaná, el inventor del disparo bautizado como folha seca —por caer zigzagueando tras subir bruscamente, como las hojas de los árboles al morir— no se adaptó a su nuevo mundo.

Cuenta Paco: «Aquel invierno fue muy lluvioso. ¡Llovía más que en Santander! Didí estaba más tiempo sacándose el engrudo de los tacos que jugando, moviéndose dubitativo en el barro, tambaleándose. Eso dañó nuestro fútbol y añadió parsimonia al juego ya pausado del brasileño, contrario a la esencia del Madrid de entonces: uno o dos toques, movimiento continuo y balones en profundidad».

Didí era demasiado calmado para un equipo al que le gustaba galopar, replegarse y cargar con rapidez, todos dispuestos al tajo. Y el brasileño se hacía el remolón, lo que a Alfredo y sus lugartenientes, cuyos principios eran irrenunciables, no les debía de sentar bien.

«Didí era muy bueno, pero lento.» Esta era la sentencia que repetía Paco en referencia al gran jugador brasileño. Luego, torcía la cabeza con un leve gesto de contrariedad, como disgustado con sus palabras. Como imaginando lo que habría sido el Madrid de haber tenido Didí otra concepción del fútbol, de haber sido una versión brasileña de Rial.

Pero ya no había vuelta de hoja. O se engrana la pieza o no hay forma de que el motor funcione, y aquel Real Madrid se conjuraba para batallar a otras revoluciones. Lo exigían la tradición del grupo, el orgullo del líder y las propias características de sus integrantes. Jugadores de piel dura, muchos ya curtidos en innumerables escaramuzas. No había tiempo para la pasividad, para actitudes rayanas en la contemplación por más sublimes que fueran.

Con ser de calado los problemas del entrenador —el malestar de la estrella que no cuaja y cierta irregularidad inesperada—, aún hubo más obstáculos en el camino hacia la final de Glasgow. Justo tres días antes de la final, la selección española disputaba un amistoso contra Inglaterra en Madrid. España ganó tres a cero y Alfredo y Paco jugaron —de forma excelente— el partido completo. Que los obligaran a participar en un amistoso solo se entiende porque el prestigio estaba en juego en cualquier partido. No hay otra forma de verlo. Volaron al día siguiente para encontrarse con sus compañeros, que ya estaban en la ciudad escocesa. Volvieron a ganar y Paco declararía orgulloso a Tomás Roncero en el diario As, muchos años después, que «aún tuvimos fuerza para derrotar a los alemanes».

«Tenía alguna duda las horas previas. No se me notaba, pero estaba nerviosillo», resaltaba mientras adoptábamos una posición de escucha. Había poco que hacer en aquella tarde lluviosa de verano y aunque lo hubiera habido. Cuando el patriarca hablaba, la tribu se recogía a su alrededor en silencio. Alguna señal debía de transmitir nuestro extremo zurdo, porque el general que nunca descansa se acercó a su vera: «¿Cómo te encuentras, Paco?», le preguntó Alfredo en el vestuario, siempre atento a la Galerna. Paco movió la cabeza, encogió los labios y los cerró, como diciendo ni fu ni fa, ya veremos. Las dudas lógicas de las situaciones diferentes, de las sobrecargas de trabajo no deseadas.

No tardaría en alejar sus inquietudes, por otra parte habituales en la cita crítica. ¿Quién no se ve sorprendido por emociones repentinas en esos instantes? Nadie se libra de la visita de la incertidumbre, ni siquiera Rafael Nadal. Por fortuna, tampoco a Paco le duró mucho aquel día. La primera de las veinte veces que dejó atrás a la defensa alemana se dio cuenta de que era el de siempre.

Retroceder unas semanas y poner la lupa en el detalle diario basta para que descubramos los pormenores que entretejieron los hilos de una racha pentacampeona. Los citados solo son botones de muchas muestras que surgieron previamente con potencial para alterar el curso de la historia. Remontémonos, por ejemplo, a la primera Copa de Europa y al encuentro de vuelta contra el Partizán de Belgrado. Un césped congelado, resbaladizo, en el que solo mantener el equilibrio suponía un desafío, una disputa que Paco rememoraba como uno de los momentos más sufridos de su carrera. Al frío helador hubo que añadir la persecución de fanáticos rivales que los golpeaban y se lanzaban contra ellos para derribarlos.

Aquel encuentro, que hoy no se habría jugado, tuvo un héroe poco reconocido: el defensa Becerril, que jugó muchos minutos con un dedo del pie roto. Todavía no habían llegado los cambios. De hecho, la eliminatoria estuvo a punto de suspenderse, como cada vez que nos cruzábamos con los comunistas en época de Franco. Fue Saporta, el diplomático, quien consiguió que el Gobierno cediera y no quedáramos eliminados. En la final de ese mismo año llegaría el citado gol de Marquitos contra el Stade de Reims. Conocí a Becerril más de veinte años después, cuando era conserje de la única sala de musculación del Consejo Superior de Deportes que teníamos en los años setenta. Enterado de quién fue, me dirigí a él para presentarme, y después charlaríamos muchas veces sobre aquel partido. Como es natural, estaba orgullosísimo de haber pertenecido a aquel equipo, y relataba su hazaña con la sencillez de quien se limita a hacer lo que debe exigido por el momento y su responsabilidad.

Podríamos contar sucesos parejos en cada temporada, como el gol de oro de Paco contra el Milán, el rival más certero que tuvieron enfrente. Contaban los que presenciaron el encuentro, y los propios jugadores blancos, que los milanistas tuvieron un gran día y los arrinconaron contra las cuerdas. Pero ni el hecho de ser peores los detuvo. No se trataba solo de jugar al fútbol. La Copa de Europa era una cuestión personal, de carácter.

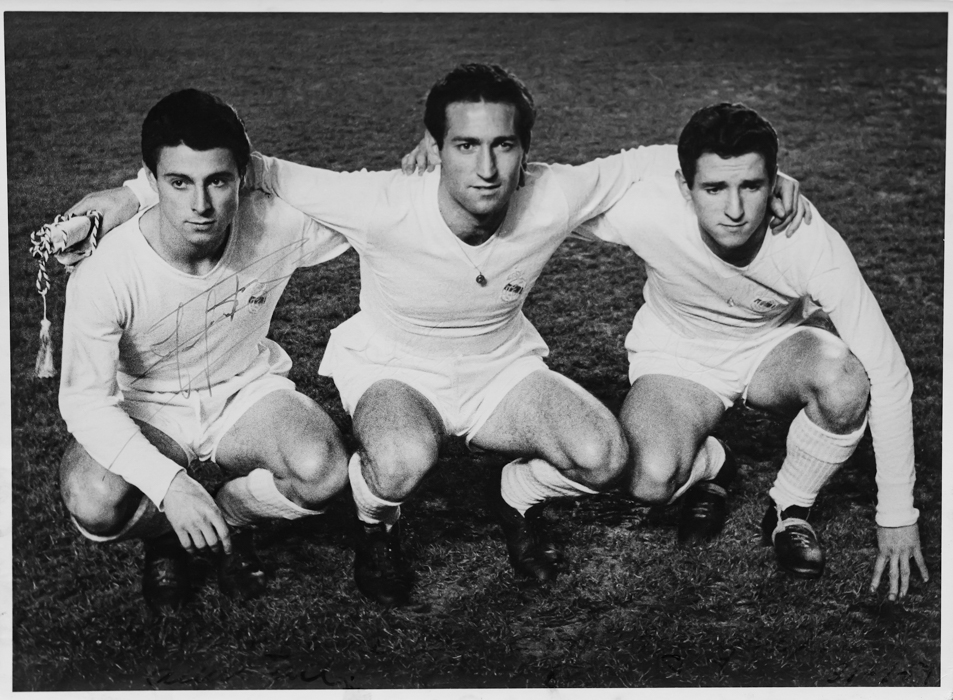

KOPA-PACO, UNA UNIDAD DE CONTRARIOS LETAL

No fueron fáciles los inicios de Raymond Kopa en el Real Madrid. Preguntado en la prensa francesa por su mediocre rendimiento, el delantero respondió con lógica y deportividad: «Los primeros meses no estuve muy bien servido en la banda derecha. Todo pasaba por la izquierda, porque había un jugador llamado Paco Gento». La energía de las galopadas del extremo español sesgaba la maquinaria ofensiva blanca. Sus compañeros se habían acostumbrado a lanzar balones al espacio porque allí tenían un extremo que siempre se los devolvía. De esta forma, la extraordinaria calidad de Kopa pasó la penitencia del novato, un paso casi obligado para quien llegó a un equipo que comenzaba a funcionar con la precisión de un reloj suizo. Además, él siempre había jugado con libertad en la delantera. Un atacante móvil, quizás un antecesor de Benzema, inteligente, habilidoso y exquisito.

Pero el nueve pertenecía de pleno derecho futbolístico a Alfredo Di Stéfano, por lo que no le quedó más remedio al francés que adaptarse a la banda derecha, si bien sus regates y carreras derivaban a menudo hacia el interior. En cualquier caso, Kopa se adaptó con prontitud a equilibrar el juego del equipo por el lateral diestro, ya que el conocimiento nutría el resto de sus virtudes. Así, el Real Madrid encontró el camino de la perfección en dos jugadores en las alas que casi definían al resto: cuando el peligro acechaba al equipo bastaba lanzar un balón a Paco para que galopara; o pasárselo a Kopa para que lo pisara, lo escondiera o lo pusiera, con un regate o un cambio de ritmo, fuera del alcance del rival. Tanto se tocaron los extremos que los centros de Paco, que se abrían templados hacia el segundo palo, fueron culminados en ocasiones por el galo, excelente rematador con ambos pies y con la cabeza lanzándose en plancha.

La estancia del mejor jugador del Mundial de 1958 no se prolongó por problemas de adaptación familiar, sumados a la enfermedad de su hijo (que, por desgracia, fallecería con solo cinco años en 1963). El futbolista lamentaría más tarde aquella salida obligada del Real Madrid, consciente de que perjudicó su carrera.

Muchos años después, tuve la fortuna de asistir a un reencuentro entre los dos antiguos compañeros. Kopa había olvidado casi todo su español y Paco apenas era capaz de pronunciar unas palabras en francés, pero entre ellos brillaban las sonrisas de complicidad, con la felicidad ingenua de quien ha hecho todo en la vida y solo le queda recordarlo.

PUSKAS, LA CULMINACIÓN DE UN EQUIPO

Los cincuenta avanzaban con el dominio del Real Madrid, que aún buscaba mayor brillantez por pequeñas dosis que pudiera añadir. Entonces, llegó Puskas. Y el equipo se convirtió, sin apelación posible, en el mejor de los años cincuenta. La primera mitad del decenio estuvo dominada por el genio húngaro, que no pudo concluir su obra por la lesión que sufrió en la final del Mundial 54. Ni siquiera la fulgurante aparición de Pelé, en mitad del largo reinado blanco, es comparable, pues la fuerza de su figura se volvería incontrovertible con el paso de los años, ya en la década de los Kennedy, los Beatles y el Apolo 11.

Observado con el prisma del siglo XXI, con la serenidad que otorga el repaso sosegado de una historia que continúa, lo sucedido causa asombro. El afán casi fantasioso de una junta directiva que reunió a un grupo de jugadores para hacerlo suyo en busca de lo imposible y de la perfección. La superación de obstáculos de todo tipo para lograrlo, incluidos el proceloso fichaje de Di Stéfano y la sombra de la cesión de Paco. La conjunción de liderazgo y clase en un momento mágico para el fútbol. El paradigma de una forma de entrega por unas ideas simbolizadas en un escudo. El compromiso de un grupo de hombres con una identidad propia. El fulgor de una entidad universal en medio de una España oscurecida por la pobreza y la ausencia de libertad; un contraste enigmático en apariencia, solo explicable a partir de la genialidad.

Ningún otro equipo ha tenido su trascendencia, la mayor en la historia del fútbol. Hasta la tradición de Brasil se rompió, y la canarinha nunca más se pareció a la de los setenta, quizá la mejor de sus versiones, superior a las anteriores del 58 y el 62. Solo la selección brasileña del Mundial 82 practicó el jogo bonito para extinguirse después. El Inter de Milán, el Ajax, el Liverpool y el Manchester United, por citar quizá los más clásicos, los que empezaron dinastías tempranas, se encuentran muy lejos, remotos en méritos. Puede que el Bayern sea el más cercano, aunque a una distancia incalculable. No hay ninguno tan longevo. Ninguno se ha exprimido en busca de revivir el pasado glorioso, su doble compromiso con la victoria y con la exigencia de su estadio.

Por si estas páginas y razones les parecieran innecesarias o insuficientes, permítanme que aporte un último argumento. El Real Madrid vivificó la Copa de Europa con su espléndido juego y sus victorias consecutivas. Se enfrentaban a sus rivales y a ellos mismos, conscientes de su superioridad y de la fragilidad de cualquier obra humana. La competición era una recién nacida y, como cualquier proyecto que pretenda trascender, necesitaba mitos que la definieran, que la ensalzaran y pregonaran. Protagonistas inabarcables a los que emular y a los que vencer para intentar colocarse a su altura, para presumir de haber batido al imbatible. Cuando el Benfica destronó al Madrid en la final de Eusebio, lo primero que fue a buscar el genial mozambiqueño no fue el trofeo. Quería la camiseta de Di Stéfano: esa era la conquista. Porque Alfredo era su ídolo y porque el Real Madrid era la Copa de Europa.

CAPÍTULO 2

EL NIÑO QUE SOÑABA CON UN BALÓN DE REGLAMENTO

«¡Corre, Paco, corre!»

Y Paco corrió sobre la hierba como nunca, arrastrado por la adrenalina que anegaba los tejidos de su cuerpo. El grito resonó potente y agudo a la vez. No se trataba de la voz de un compañero en el Bernabéu, sino de la huida infantil, colectiva y atropellada de una finca ajena: saltar del árbol y, apenas se caía, esprintar sin mirar atrás. No demasiado lejos había sonado una garganta, esta sí madura, profunda y masculina, que advertía: «¡Algún día os pillaré!».

Decir que nunca los pillaron sería disfrazar los hechos. En realidad, nunca los pillaron porque nunca lo intentaron. La amenaza fingida solo era un teatrillo para añadir cierta excitación a la travesura de tomar peras y manzanas en apariencia prohibidas. Pero, aun en esta ficción, los críos presumían de lazarillos, de pícaros: «Fruta birlada sabe mejor que fruta comprada», repetían como si fuera un refrán, ufanos, orillando la obviedad de que en su propia casa tenían frutales a porrillo.

De hecho, los manzanos, perales, ciruelos, etc., abundaban en Guarnizo, y hasta las mujeres de la familia Leguina, amables, acercaban las ramas de los naranjos al otro lado de la valla cuando la pandilla rondaba su fruto azafranado. Entonces, los críos no corrían y, educados, daban las gracias.

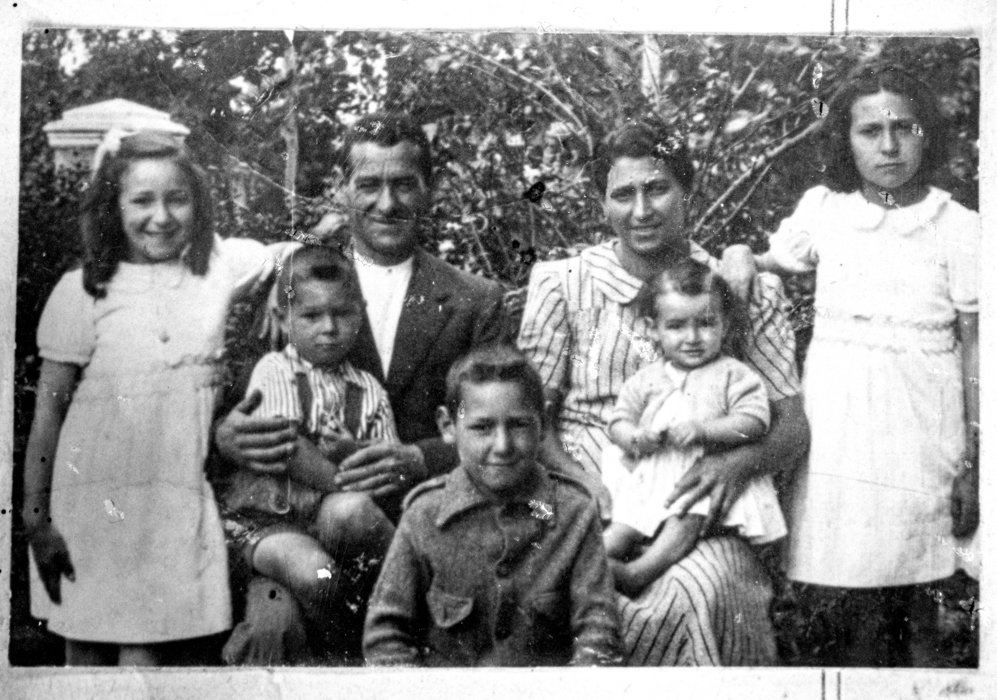

LA FORTUNA DE UNA TRIBU

La vida recibió a Paco con los brazos abiertos. Le concedió una familia numerosa, la fortaleza de sus progenitores y la pasión por patear un balón de trapo. También heredó el carácter de Antonio, el padre, cerrado en apariencia, propio de quien necesitaría más horas al día para alimentar tantas bocas. Las primeras llegaron como una bendición por vía de urgencia, pues pareció que apenas recién casados ya tenían tres hijos con una posguerra por delante. Los otros tres se presentaron con más calma.

La madre le traspasó la rapidez. Contaban las memorias locales que Prudencia era una niña risueña, tan veloz que corría más que nadie en las carreras de relevos y en el juego del pañuelo. Tenía fritos a los niños. De joven, allá por los años veinte, fue delantera centro en partidos de mujeres. Le gustaba presumir de que no podían quitarle la pelota, así que terminaba de portera para no desequilibrar el partido de forma irremediable.

Yo recuerdo a ambos siempre con un quehacer en las manos o pendiente en la cabeza, inquietos, como si no pudieran esquivar la laboriosidad con la que tuvieron que lidiar en la adolescencia.

En el caso del abuelo fue incluso antes, ya que de niño entró como pinche de cocina y para cumplir cualquier mandado en la finca del general Emilio Calleja e Isasi, en su día capitán general de Sevilla y Castilla la Vieja, ¡ahí es nada! Por allí andaba el muchacho, en una casona de sillares con reloj en la fachada y capilla en la planta baja, envuelta en unas frondas de árboles, arbustos y hiedra, protegida por un alto muro. Más que salvaguardar la intimidad, la tapia casi era una muralla que convertía el palacete en fortaleza. Y hace muchos muchos años que los vecinos sustituyeron el nombre original, Villa Rosario, por el de la casa de la Generala.

Para completar su empeño en alumbrar a un genio del fútbol, el destino también puso en escena una tribu numerosa. Primos cercanos por domicilio, carnales y menos allegados, junto a unos cuantos vecinos, con los que recorrió, pelota mediante, la superficie de Guarnizo centímetro a centímetro. Por su parte, las hermanas y primas formaban una afición apasionada y ruidosa cuando los suyos se asomaban al fútbol de verdad. Una de ellas, la prima Julia, fue una portera portentosa que compartió con ellos muchos de sus partidillos infantiles. Entre todos y sus descendientes cuajaron un número de deportistas feraz —más meritorio en su caso, teniendo en cuenta sus pocos medios y sus muchas obligaciones—, como si la humedad cántabra hubiera favorecido la cosecha.

EL PUEBLO

La historia de Guarnizo tiene su miga de horno noble y pretérito, incluso muy anterior al establecimiento del emperador Augusto en Hispania (27-24 a. C.). Forzado por los cántabros, el sucesor de Julio César viajó a la Península para asumir la dirección de unas guerras que se estaban prolongando demasiado. Un pueblo de guerreros irreductibles se resistía al invasor, ¡y sin poción mágica! Ya antes, los celtas habían recorrido la zona atraídos por el mineral de hierro de la cercanísima Peña Cabarga, desde cuya cima hay unas vistas imponentes de la bahía de Santander que cautivan a cuantos se asoman. A excepción de los ciclistas que se revientan en la subida para concluir la etapa correspondiente de la Vuelta a España.

El panorama que ofrece en los días claros explica con nitidez que los ojeadores de Felipe II eligieran el fondo de la bahía de Santander como astillero. El Cantábrico se ramifica penetrando en la costa con tal profundidad que Cristóbal de Barros seleccionó el lugar por inaccesible a la —digamos— piratería inglesa, siempre en busca de la destrucción preventiva. Convencidos de la solución, en la ribera de la ría de Guarnizo se construyeron barcos para la Armada Invencible. De la atarazana local también salió el fantástico San Juan de Nepomuceno, que combatió con bravura en la batalla de Trafalgar. Contado así, entre alguno de los mayores desastres de nuestra historia naval, el vínculo de Guarnizo con la construcción naviera no invitaría a sacar pecho. Sin embargo, aquellos galeones, fragatas y el resto de las embarcaciones españolas contribuyeron decisivamente durante más de un par de siglos a mantener unido el vasto imperio, aquel en el que nunca se ponía el sol.

Como suele ocurrir cada vez que una industria se establece en un lugar, su foco de atracción transformaría El Astillero en municipio propio y superaría en población a Guarnizo. Adquirió el primero la forma de núcleo urbano, mientras que el segundo mantuvo la estructura rural propia del norte de España: un pueblo de gran superficie con casas aisladas a las que se añade un terreno de mayor o menor extensión.

Para cuando Paco nació, el pueblo estaba constreñido por las rías al sur y al sudeste, unas colinas al norte y las marismas limítrofes al oeste (más o menos, sin ánimo de ser geográficamente exhaustivo). De nordeste a noroeste lo atravesaban dos vías de transporte casi paralelas: el ferrocarril y la carretera, apenas separadas por unos cien metros.

Naturalmente, las casas daban la cara a la carretera y la espalda al ferrocarril, que circulaba a un nivel inferior, como si se hubiera excavado el terreno o aprovechado un pequeño camino angosto para molestar al pueblo lo menos posible. Todas las casas estaban así dispuestas excepto la de Mariano el Barbero, al que una súbita inspiración le condujo a plantar la suya en sentido inverso. Freud sacaría mucho jugo a esta decisión. Mariano recorría el pueblo parsimoniosamente en bicicleta a la espera de que algún vecino reclamara sus servicios. Muchas veces, de niño, lo vi apoyar su medio de transporte en la pared mientras mi abuelo plantaba una silla bajo la higuera antes de proceder al corte de pelo, siempre el mismo para adultos o niños, sin que importaran el paso del tiempo y la venida de nuevas modas. Igual que la bicicleta de Mariano, siempre la misma, resistente como su estilismo al paso de los decenios.

ORGULLO DE MADRE

Amén de la velocidad y la gran fortaleza física, la madre Prudencia, Pencha para amigos y familia, poseía una inteligencia aguda y una personalidad imbatible. Era la matriarca del clan, quien tomaba las decisiones importantes —las principales, cuándo casarse y tener hijos— y las cotidianas. A mi abuelo siempre le quedaron la protesta de boquilla y el camión.

Cosa natural, estaba orgullosísima de sus hijos. Al nacer Paco, la matrona no dijo que había tenido un futbolista, aunque la madre no tardaría en constatar: «Este niño corre igual que yo». Además de piernas dotadas para el deporte, citan sus hermanas mayores que Paco fue cariñoso desde pequeño, con esa forma reposada de querer propia de quienes tienden a la discreción, que pasa desapercibida a los poco observadores.

A la manera en que se aprecian las obras, más en este caso por tratarse de seres vivos que adquieren diferentes formas y colores, Pencha también estaba orgullosa de las plantas de su jardín. Las trabajaba todas las mañanas sin falta, al menos desde que tuve uso de razón hasta pocos meses antes de morir a los noventa y siete años. Y mientras hubo huerta, allí siguió, extirpando las malas hierbas y dejándola más bonita que un san Luis. De tanto en cuanto entraba en casa sudando como si hubiera terminado el maratón de Nueva York, y las hijas la reñían:

—Pero, mama —así, sin acento, lo escuché siempre, sin conocer el porqué—, ¡que ya no tienes edad, que te vas a coger una congestión! Ve a ducharte y cambiarte ahora mismo. Esta mujer no tiene arreglo...

Ella, respondona, replicaba con voz potente y resuelta:

—Alguien lo tendrá que hacer, ¿no?

LAS BOTAS DEL PADRE

Por su parte, Antonio era conductor de camión en la fábrica de yesos de Guillermo Cortés, que durante medio siglo fue presidente de la Cultural de Guarnizo, el club de fútbol de la localidad (Dios los cría...). Antonio formó parte de la primera alineación en 1923, justo un siglo antes de que su nieto se aplicara en esta escritura. Y según contaba Paco, estuvo a punto de fichar por el Racing de Santander. Antonio siempre sostuvo que a los futbolistas del tiempo de su hijo les faltaba «raza», lo que hoy decimos más directamente «un par», y quizá citando al caballo de Espartero.

En una de las apasionadas e interminables tertulias familiares, casi siempre alrededor de la comida o de algún deporte televisado, el abuelo dijo con firmeza que los jugadores de ahora ni tenían coraje ni sabían darle al balón, que el fútbol de antaño era más poderoso y verdadero. Manifestar esta posición ante tres hijos profesionales era un órdago sin jugada ligada. Casi sin que nos diéramos cuenta, congregada gran parte de la familia en la cocina —ese espacio del hogar que a horas concretas vincula generaciones—, Paco desapareció sin que nadie se percatara. Regresó al cabo de un par de minutos con un tesoro que había rescatado del desván: las botas de fútbol de su padre.

Hubo gritos de sorpresa, aplausos y cierto alborozo. La mayoría no las recordaba, y algunos ni siquiera las habíamos visto nunca. El calzado hacía honor a su nombre, pues cubría el tobillo de largo. Pero apoyaba poco la tesis de Antonio.

—Pero ¿cómo ibais a jugar al fútbol con esto si hasta tienen una puntera metálica? Y estos tacos... —dijo Paco, mostrando una suela de dudosa adherencia.

El abuelo, impertérrito, se dio la vuelta objetando algo muy cercano a «ya quisierais tener la correa que teníamos nosotros...». Se retiró muy digno de la conversación mascullando su credo, al que nunca renunciaría. Y, aunque yo no dije nada, porque era un mocoso, mi ánimo se puso del lado en minoría, como me pasaba con frecuencia en aquellos años.

Nunca supe cómo jugó al fútbol, pero puedo dar fe de que era un hombre duro, de vigor tenaz, con correa, por remachar el término empleado, tan de uso local, como la mayoría de sus expresiones favoritas. Montó en bicicleta y condujo hasta los ochenta y cinco años, y hasta pasados los noventa era habitual verlo con una azada en la mano. Poco antes, una tarde fresca de verano, reparamos en su ausencia y tuve que convencerlo para que se bajara de una higuera.

—¡Baja de ahí, abuelo, que te vas a caer! —le grité alarmado.

—Si es que llevo viendo una rama mal nacida hace unos días y hay que arrancarla. ¡La madre que la parió! —contestó insertando el taco que requería la ocasión.

¿DÓNDE ESTÁ EL CAMIÓN?

Ya hemos dicho que empezó a trabajar muy crío, como chico de los recados, y pronto se convirtió en la mano derecha del chófer del general Calleja e Isasi. Allí aprendió a conducir y adquirió los principios de la mecánica, que tan útiles le resultarían en su vida posterior. Sentaba a sus hijos encima de sus rodillas y les mostraba cómo conducir el camión; aprendieron rápido a hacerlo, ya lo creo.

Al abuelo le gustaba comer en casa siempre que le cuadraban los viajes, y solía estacionar el camión en el borde de la carretera con las llaves puestas. Total, por allí solo circulaba gente del pueblo..., y andando. Pero aquel día, al salir de casa, ¡el camión no estaba!

—Me han robado el camión —dijo sin pensarlo.

Pero el resto de la familia estaba en el ajo del truco. No era la primera vez que Paco desaparecía como un gato al llegar su padre. Se subía al vehículo y se iba a dar un garbeo. Tenía catorce años y ya hacía un par que lo manejaba con destreza. Su padre había comenzado a enseñarle a conducir cuando tenía ocho años: lo sentaba en su regazo y lo instruía en el cambio de marchas. La reprimenda fue de órdago, aunque el temperamento de Antonio era como las carreras de su hijo: se ponía a cien en un segundo, pero enseguida frenaba en seco. Eso sí, después de lanzar algún juramento.

—¡No he visto cosa a la manera! —repetía para regocijo de los niños, que esperábamos la frase como confirmación de su razonamiento y cierre de su parrafada.

Entonces, sus ojos azulísimos, transparentes como el amanecer del Mediterráneo en una cala tranquila, volvían a la calma. De dónde salían sus frases sigue siendo para mí un misterio.

EL NIÑO QUE SOÑABA CON UN BALÓN DE REGLAMENTO

En este ambiente, tan cerca de su paisanaje y su familia, salpicado de responsabilidades antes de la adolescencia, las ilusiones de Paco, limítrofes con el instinto, llegaban más lejos de lo que estaba dispuesto a reconocer. La realidad invitaba poco a dejar volar la imaginación. La notable y citada historia cántabra no aliviaba la carestía del presente: una posguerra sin Plan Marshall en la que no sobraban bienes ni alimentos, y menos aún comodidades. En Cantabria, solo las explotaciones familiares, unidades económicas agroganaderas, aseguraban la manutención y permitían alguna alegría. Pero ni por asomo un balón de reglamento.

Ni siquiera un balón esférico —fuera reglamentario o no— estaba al alcance de los niños de Guarnizo. Los sueños, aunque despierten los anhelos, siempre son desmedidos. Jugaban con retales apelotonados que trataban de emular en vano cierta redondez, parcheado el amasijo con trapos, cartones y cualquier elemento que no se hiciera papilla al ser golpeado por un pie. Para ellos, envenenados por un juego mágico, solo existían balones de recortes, esquinados, protuberantes, que apenas rodaban en el verde y se atascaban sin remisión en el barro de los inviernos. Lejos de la esfericidad que lo define, limadas las aristas por el deseo infantil, nunca fue más apropiado llamarlo balón.

Y lo que para muchos podría ser un infortunio, para ellos, con la voluntad cautiva de un deseo ingobernable, terminó por convertirse en una bendición del destino. Paco siempre encontraba a alguien con quien jugar a la entrada o a la salida de la escuela, o mientras la maestra cantaba las lecciones y se preguntaba: «Los ausentes son siempre los mismos. Dónde estarán...».

¡Como si no lo hubiera sabido! ¿Desde cuándo un sistema educativo puede sentar a un niño?, eso debería haberse preguntado. Jugaban en las calles, en los pastos, entre animales o en las cercanías. Y, por supuesto, en los caminos y carreteras, por donde muy de cuando en cuando transitaba algún vehículo motorizado.

De tanto jugar y tanto correr detrás de una pelota de trapo y delante de su padre, las piernas de Paco cuajaron en acero elástico. O quizá debiera decir en una amalgama del roble de los barcos y el hierro que atrajo a los celtas y teñía de rojo las tierras que bordeaban la ría de Solía, el límite sur de Guarnizo.

La pretensión de don Antonio —tan responsable y cabal, trabajador de sol a sol— de que Paco le echara una mano con las tareas de la granja se cumplía menos de lo debido: solo cuando, como un lateral sin compasión, ataba en corto al zagal para que segara el verde u ordeñara a las vacas. Mientras, en sus evasiones, los músculos de Paco iban adquiriendo consistencia y volumen, alimentados por un entrenamiento natural que solo regulaban las obligaciones, los días y las noches. Ni la falta de luz frenaba su ímpetu; llegaba a casa embarrado hasta las pestañas, queriendo esconderse en vano entre las sombras para eludir la regañina paterna. Para compensar, recibía las caricias consoladoras de Pencha, la madre del héroe, que con orgullo contemplaba en su hijo la habilidad y la fuerza que ella tenía y apenas pudo desarrollar. Hasta para las privilegiadas eran otros tiempos.

Así pues, Paco encontró la fortuna en sus primos, casi tan locos como él por el juego que cambió el mundo. También en los balones irregulares que lo sumergían una y otra vez en el lodo espeso, envolvente, que aceraba sus tobillos al adherirse como si fueran plomo a sus malogradas y pesadas alpargatas. Con ellas jugaba en aquellos simulacros de un Bernabéu quimérico que terminaba por fraguar en torno a sus pies descalzos, pues así se iban quedando por el deterioro involuntario del calzado a causa de su empeño.

La piel, resbaladiza primero, se volvía pétrea al cabo del rato, mientras el chico proseguía su carrera, ya se cruzase con un colega, un conejo, una gallina o una vaca. Y así, de forma íntima y misteriosa, como la evolución de los seres vivos, el barro notorio, el verde irregular y la voluntad invisible forjaban un futbolista de leyenda. Lejos de la atención de cualquiera, incluso del propio interesado, inclinado a pensar de forma fatalista que aquello de perseguir el balón esquivando personas terminaría un día más pronto que tarde, cuando la rudeza de la vida le obligase a sentar la cabeza antes que a sentar las piernas.

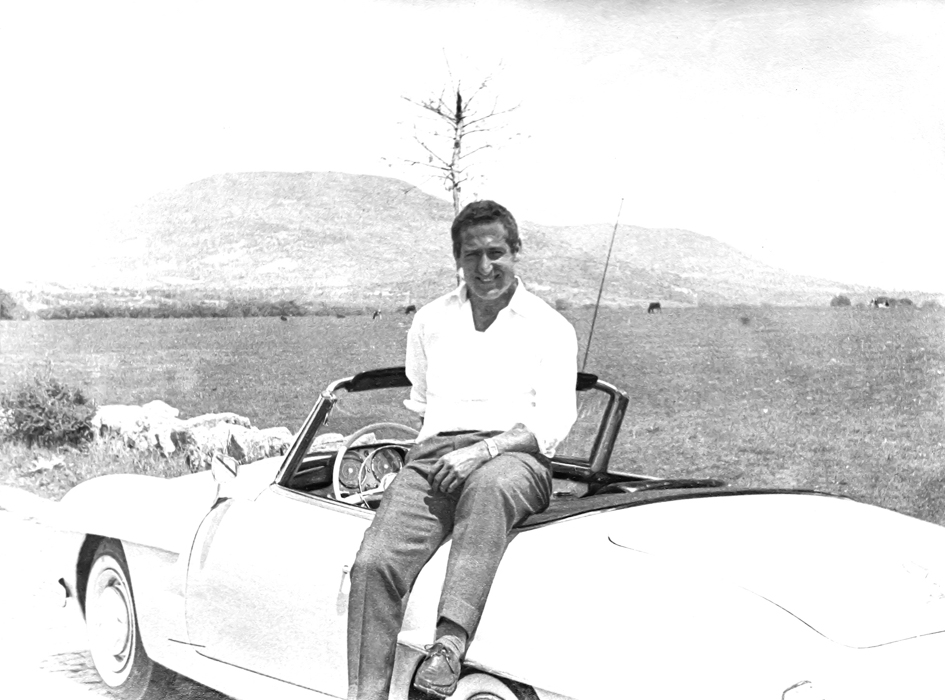

LA MAGIA DE LA ESPONTANEIDAD: LOS PIONEROS

Eran los tiempos de los deportistas espontáneos, que aún duraron muchos años más en las disciplinas menos populares. De manera similar a la vocación de Paco, se fraguaron las de Federico Martín Bahamontes, Manolo Santana y Ángel Nieto. Sin medios, sacando provecho de la normalidad, exprimiéndola, los pioneros se construyeron a sí mismos con la fuerza de un deseo sin moderación que dio forma a sus esperanzas conforme iban alcanzando escenarios que su fantasía ni siquiera había insinuado.

Mucho más tarde, su casi paisano Severiano Ballesteros, que nació en Pedreña, a ocho kilómetros en línea recta de Guarnizo, tuvo que aprender las suertes del golf en la playa de Somo. Y a oscuras en el centenario campo del sitio en que nació —pues los caddies tenían prohibido el acceso, salvo en compañía de un socio—, con un solo palo, un endemoniado hierro 3; como aprender a jugar al baloncesto con un balón de rugby. Observarlos con cierto detenimiento me trajo la impresión de que eran muy similares de carácter. Algo más rebelde el golfista, pero ambos serios, pisando el verde con firmeza, concentrados en sí mismos, cercanos en la intimidad. Poderosos y orgullosos de lo que hacían y de su sello. Cada vez que nos encontrábamos en el club de Pedreña, en los recorridos de la capital o en la espléndida playa de Somo, Seve me preguntaba por Paco:

—¿Qué tal el tío, cómo anda?

—Bien, bien. En forma —respondía seguro, con sinceridad.

—No te olvides de darle recuerdos de mi parte.

—Puedes contar con ello —le decía yo, devolviéndole el cumplido.

Y cuando se los daba, Paco apenas esbozaba una sonrisa leve de forma, pero profunda en su sentir. Por eso sus ojos brillaban antes de decirme: «Dale las gracias cuando le veas otra vez. Y también mis recuerdos». A los cántabros les sobran las palabras. No hacía falta que dijeran mucho para descubrir la mutua admiración que se profesaban.

Con ellos se extingue una raza de deportistas hechos a sí mismos que convirtieron la libertad en su entrenador y el empeño ilimitado en su vida. Esfuerzos vibrantes, conmovedores porque empezaron a caminar en un desierto, alejados de cualquier estructura que los cobijara.

Hoy, nuestros deportistas son de método. Las escuelas proliferan y la enseñanza de cualquier deporte se encuentra pormenorizada en manuales que los preparadores estudian a fondo. La Red proporciona información constante mientras las múltiples plataformas ofrecen todas las competiciones del mundo. Serán mejores y más perfectos, pero nunca tendrán la impronta de la valentía y el encanto de los que abrieron el camino con una bicicleta de reparto, una raqueta fabricada con el respaldo de una silla, un palo sin bolsa o un balón de trapo.

Y ahora volvamos al cuento, que nuestro protagonista solo es un niño.

CAPÍTULO 3

ALFREDO Y PACO, UNA AMISTAD CUAJADA

EN EL VERDE

«¡Atención! Gento recoge el balón en defensa y corre con mucho campo. La defensa del Niza está muy cerrada. Di Stéfano se ofrece en tres cuartos y recibe. La pisa un instante y la devuelve. ¡Gento hace otra pared con Di Stéfano! Peligro, avanza, desborda al defensa, pero se le va el balón... y ¡goool! ¡Gol de Gento!, que había seguido su carrera y recogió el balón suelto de su compañero. ¡Qué jugada! ¡Qué entendimiento! Un doble tuya-mía de estos dos jugadores que parecen adivinarse los pensamientos.»

UNA CONEXIÓN DE JUEGO Y CARACTERES

Sucedió en el partido de vuelta de los cuartos de la quinta Copa de Europa. El Madrid perdió en Francia, pero ganó cuatro a cero en España. Fue el segundo gol. La consecuencia de una de las incontables combinaciones que Gento y Di Stéfano mantuvieron en su fructífera vida deportiva. Con un poco de fortuna en el último tramo de la jugada, la de quien no ceja en su empeño como si apenas gozara de ocasiones. No era el caso. En las grabaciones que se conservan sorprende la forma en que ambos héroes madridistas se buscan, se pasan la pelota de tacón o a la espalda del defensa, cediéndosela el uno al otro y entrecruzándose para dibujar en su trayectoria las aspas de una tijera. Y, sobre todo, sorprende la cantidad de veces que lo hacen.

Aunque la podamos imaginar, solo ellos conocieron la dimensión del vínculo que los unía. Las conexiones entre quienes se comunican a la carrera, con un balón de por medio, mientras están en juego el prestigio de una institución universal y las ilusiones de los seguidores, se fabrican a través de automatismos. Un código silencioso de miradas, de ademanes, de palabras cruzadas sin aliento, de abrazos. Unos retazos bastarán para esbozar la relación que se definió entre el maestro y su pupilo, el general y el capitán. Entre dos compadres que no necesitaban de mucho discurso para entenderse.

—Y usted, ¿a quién admira?

—A Di Stéfano. Todo el mundo que lo ha visto te contará lo mismo —respondía Paco tan veloz como corría. Tanta era su admiración que durante años durmió con una camiseta de la Saeta Rubia que su compañero le había regalado.

ALFREDO, LA MULETA DEL APRENDIZ

Cuando Paco llegó a Madrid con diecinueve años se debió de sentir como Tarzán en Nueva York. Tanta distancia había entonces entre la dura y cerrada vida en el pueblo y los ajetreos de la capital, de los que solo fue amigo en dosis ajustadas. La adaptación fue aún más ardua porque su potencial pasó desapercibido en sus primeros meses tanto para el público como para sus compañeros, que no sabían muy bien qué hacer con el célere e insólito recién llegado. Tan diferente futbolísticamente a lo que habían visto y tan reservado en el trato, con la aparente brusquedad que brota de la introversión.

Paco era hombre de pocas palabras en público; ni Sócrates le hubiera sonsacado una. Tamaña timidez tenía su origen en la de su padre, que nunca quiso molestar a nadie. Dicho en modo de refrán: el que calla no ofende. Tampoco el argentino lucía sonrisa permanente, y sus prontos eran proverbiales, así que en ocasiones resultaba complejo adivinar el estado de ánimo de ambos. Algunos incluso los encontraban cercanos a la hurañía, aunque en realidad estaban muy lejos de ella.

Con Paco bastaba esperar a que decidiese la llegada de su turno. En la buena compañía conocida, hablaba y mucho, hilando comentarios socarrones con recuerdos del pasado. La tranquilidad era su bien más preciado. Paco salía a correr por el barrio de Chamartín, cerca del Bernabéu, con gorra y gafas. Siempre creyó que pasaba desapercibido y los vecinos respetaban su deseo, aunque no podían dejar de pensar para su coleto: «Mira, por ahí va Paco». O, si querían presumir con algún foráneo del distrito, apuntaban: «El que va corriendo por la acera de enfrente es Gento, Paco Gento».

Tan complejo fue su aterrizaje en Chamartín que la Junta Directiva pensó en cederlo en su primera temporada, lo que quizá hubiera cambiado la crónica blanca para siempre. Con frecuencia, la historia pende de muchos hilos, algunos trascendentales y multitud evanescentes —como el citado— que, sin embargo, unidos pesan tanto como aquellos.

En aquellos momentos de desorientación, Alfredo Di Stéfano se convirtió en su valedor ante los dirigentes blancos. Observador excepcional, su olfato de líder detectó el talento incipiente junto a otros que, por exclusivos, saltaban a la vista: su excepcional potencia en el disparo y su condición de extremo reventador de defensas. («Pero, chico, ¿es que nunca te cansas de correr?», le espetaban los laterales derechos la temporada de su debut en Primera.) Además, doy fe de que en los grandes deportistas habita un instinto que los conecta. Seguro que algún tipo de vibración le llegó al nueve para hacer de Paco su pupilo en el césped.

«Déjenoslo, don Santiago, que ya le enseñaremos lo que no tiene. Lo más importante, lo que no se puede aprender, ya lo trae de casa», defendió Alfredo su moción. Y alguna otra voz autorizada debió de sugerirle razones de corte parecido, porque don Santiago, finalmente, acató las sugerencias de quienes lo veían más de cerca.

Como suele ocurrir, circulan varias versiones de la escena con palabras diferentes pero idéntico sentido. Incluso Paco cuenta la suya propia con un elenco más nutrido. En cualquiera de los casos, ya que Alfredo había predicho un futuro comprometiendo su opinión, el joven cántabro se vio obligado a corresponder a su confianza plena. Adquiría la deuda del novato con el experto. Sin que ambos lo supieran, quedaría así sellada una forma de hacer propia, una cadena de transferencia de sabiduría madridista cuyos frutos llegan hasta hoy a través de eslabones legendarios: Amancio, Pirri, Camacho; la Quinta del Buitre; Hierro, Raúl, Marcelo y Modric, por citar algunos de los nombres que estarán ahora en la mente del lector y vienen a la mía. Receptores primero y transmisores más tarde, asumieron la responsabilidad generacional por la que fluye el alma madridista.

De esta forma, el entrenamiento de Alfredo y Paco, convertido el segundo en discípulo del primero y el primero en instructor del segundo, era uno y dual. Estricto, por supuesto, porque la levedad nunca encajó en su idea del fútbol. ¿Se imaginan ustedes a Di Stéfano con algún asomo de intrascendencia o ligereza? Fue su carácter el que le señaló como el mejor jugador de su momento, para muchos el mejor de siempre. Paco así lo sostenía sin dejar margen a la conjetura, y, del extenso repertorio de cualidades del nueve, resaltaba la ubicuidad y la capacidad rematadora, ambas fruto de un físico veloz, poderoso y resistente a la vez, galvanizado por una determinación absoluta.

«La primera vez que jugamos juntos bajó a la defensa y sacó el balón de espuela. Pensé: ¿adónde va este hombre, no es delantero centro?», rememoró Paco regocijado. «Se dice poco y la gente no lo recuerda, pero Alfredo era muy rápido, ¡casi tanto como yo! Y metía goles con cualquier parte del cuerpo, hasta de tacón», decía con admiración y reverencia. «En Valladolid metió uno tirándose en plancha», recordó adelantando el tronco y estirando los brazos con energía, como si fuera a hacerlo él ahí mismo. «Dejó pasar el balón ¡para rematar con los talones, con la parte de atrás de las botas, con la espuela!» En este perorar que a lo largo de los años se repetía de cuando en cuando, el tono de sus palabras y el brillo de su mirada traslucían la consideración sin objeciones que le merecía su tutor.

La Saeta pronto se convirtió en el general del equipo, adquiridos los galones con su ejemplo sin reproche. No solo era un batallador con clase, sino que se ceñía rigurosamente a las reglas ancestrales del arte del mando: ser el primero en cumplir sin exigir al resto lo que está fuera de su alcance. «Si uno lo puede hacer, no hay excusa para que el esfuerzo del resto no pueda compararse con el mío», debía de pensar. En su papel adquirido sin matices, Alfredo reprendía de voz, de mirada y de gesto, y el respeto ganado reforzaba sus peticiones sin réplica posible.

Sucedió una tarde cualquiera de 1958 en la grada del Bernabéu. Mi tío Julio ya estaba enrolado en el Plus Ultra, el filial madridista de entonces, cuando vio que Paco frenaba su carrera en pos de una entrega inalcanzable. «Fíjate que era raro que se parase. ¡Corría a por todos los balones!», me contó su hermano, convencido y enfático, una fresca mañana de charla en Guarnizo. Paco se detuvo, pero Alfredo no. Siguió la trayectoria y recogió la pelota fuera de banda, contra la valla publicitaria. Luego, la colocó sobre la línea y miró al extremo. La mirada lo taladró. El oráculo se había expresado: había que correr persiguiendo lo posible y lo imposible. Paco ya era una estrella en la Copa de Europa, fabricante de goles y jugadas decisivas, pero no importaba el estatus personal ni el adquirido en el equipo. El pasado no contaba porque no jugaba; jugaba el presente.

Quizá la mayoría del público no se percató, pero Julio era futbolista en activo y no se le pasó por alto el detalle. Fue inevitable que hablaran después del partido.

—¿No te ha parecido exagerada la reacción de Alfredo? A ese balón no llegaba nadie. Si no llegabas tú, ¡ya me contarás! Y esa mirada... —argumentó en apoyo de su hermano.

La respuesta de Paco llegó tranquila, reposada:

—Alfredo puede hacer o decir lo que quiera. Es el jefe —dijo con una sonrisa, encogiéndose de hombros.

No hubo más preguntas, señoría. La mera naturalidad de la aceptación fue un discurso inapelable. Algunas herramientas permanecen invariables durante milenios una vez alcanzada la exactitud de su diseño, como el martillo. Y hay situaciones, limitadas por ser humanas, que tampoco admiten mejora, como la urdimbre de aquel Real Madrid que rindió Europa a sus pies. Ellos así lo sentían, partícipes de una evolución que generó un nicho ecológico equilibrado al milímetro, a la célula.

No me refiero solo al fútbol. La camaradería entre todos era la costumbre imperante, establecida en el transcurso de temporadas de convivencia y fomentada por el tajo firme del club con las conductas egoístas. Más que en cualquier otro sentido, el Real Madrid exigía en lo personal: todos debían seguir unas reglas dirigidas al establecimiento del hábitat preciso. Y así como el esfuerzo une más que la diversión, de tanto sufrir y ganar partidos y títulos, la admiración y la confianza mutuas entre Alfredo y Paco cobraron más fuerza que sus piernas.

La mañana de la final de 1958 contra el Milán, dos madridistas de pro, padre e hijo, paseaban por el hotel de Bruselas donde se alojaba la expedición blanca, que incluía a los escasos seguidores que en esos años acompañaban al equipo en muchos viajes y en todas las finales. José Paz Maroto se acercó a una mesa del vestíbulo donde charlaban algunos jugadores y, tras saludar al nueve, le preguntó sobre el destino del partido:

—¿Qué haremos hoy, Alfredo? —inquirió con la curiosidad propia del aficionado, ignorante de que el partido es igual de misterioso para sus protagonistas.

—Lo que quiera el Mudo —espetó con gracejo señalando a Paco al fondo del salón.

Paco era hombre de silencios largos y Alfredo, de sentencias rotundas. Su agudeza pelotera ya se había percatado de la trascendencia de los embates del ariete cántabro. Un ariete no tiene por qué percutir por el centro, también puede hacerlo por los extremos para abrir boquetes que derrumben la muralla entera. Quiso el destino darle la razón a Di Stéfano, tal vez seducido por sus palabras, y que la frase se convirtiera en profecía. El Real Madrid ganó la final al Milán por tres a dos con gol de oro de Gento en la prórroga de un encuentro tenso y agotador.

Alfredo ayudó a Paco al principio, y luego el uno al otro. Y, con la pérdida de energías que determina el paso del tiempo, el argentino lo reclamó más en el césped como apoyo, como vehículo para que condujera el balón y le ahorrara el desgaste.

Narraremos más tarde la única ocasión en la que Paco censuró en público el comportamiento del Real Madrid, con motivo del despido de su hermano Julio, llevado a cabo con torpeza por tardío y por falta de la formalidad requerida. Sucedió poco después de la marcha de Alfredo, una despedida agria, con los reproches propios del matrimonio que se jura amor eterno y termina perdiéndolo.

El trance tampoco debió de ser agradable para quienes se encontraban a mitad de camino entre dos lealtades: una de roce, cutánea, a quien los condujo con mano sobria y generosa, desabrido en ocasiones, siempre justo; la otra de jerarquía, la que debían a la institución que los amparaba, el motivo último del propósito que todos habían concebido. Y uno quiere entrever, guiado por el instinto de quien ha vivido con amargura situaciones casi calcadas, que en el fondo de aquellas quejas de Paco tañía un lamento por el trato crudo, riguroso, casi inflexible dispensado a quien los había comandado durante dos lustros de ensueño, su tutor, su aliado, su igual.

Años después, siendo este voluntarioso cronista persona adulta, cada vez que me encontraba a Alfredo Di Stéfano en el club, en algún acto deportivo, en un bar o restaurante del barrio de Chamartín, siempre me saludaba y me daba conversación con una familiaridad que me azoraba. Mi privilegio no era haber sido jugador de baloncesto de la casa, sino el sobrino de Paco, sobre el que me preguntaba con cariño y detalle, y al que siempre mandaba recuerdos por si lo viera antes que él. Yo respondía con respeto a sus consejos, que también me los ofreció, y nunca dejó de sorprenderme la atención que me dedicaba sin que entre nosotros hubiera ninguna otra relación directa, salvo la de Paco como mediador involuntario. Tamañas muestras de afecto y consideración —y la veneración con la que Paco se refería a él— me invitaban a deducir la amistad indestructible que entre ellos se había erigido sobre los cimientos abismales de la verdad, el compañerismo y la admiración recíproca, afirmados a lo largo de tantos años de viajes y giras, de sinsabores y triunfos, entre ellos las cinco Copas de Europa con las que el Real Madrid comenzó la forja de su gloria.1

CAPÍTULO 4

DE NIÑO A FUTBOLISTA

El tránsito de la infancia a la edad adulta es un largo trayecto en el que cuerpo y mente se ven sometidos a todo tipo de cambios fisiológicos y a la presión del ambiente. Muchas promesas se pierden en algún recodo del camino, en una alteración hormonal inadecuada, en una influencia anómala. Paco fue inmune a estos procesos porque estaba subyugado por una pasión: el fútbol. Nada hubo más importante para él, ni en la niñez ni en el período más complejo de la adolescencia, ni siquiera en esa antesala de la madurez llamada juventud.

El balón fue su anzuelo de niño, quedando el resto en un segundo plano, aunque siempre intentó cumplir con las tareas escolares y, cuando creció un poco, con el trabajo que le encomendaba su padre. Siempre echó una mano en el ordeño de las vacas, también en su vigilancia. Y, cómo no, en la siega del verde, un nutriente básico para las reses. En el centro de alto rendimiento de Guarnizo, el pastoreo cuesta arriba y la siega eran el trabajo de fuerza. El pastoreo robustecía las piernas cuando había que reunir el ganado pendiente arriba; la siega, el cuerpo entero, pues requería la media flexión y el giro armónico de la cintura y los brazos con el dalle, que también tiene su peso. Se lo vi practicar a Paco ya en su adultez con mucha soltura, y yo lo intenté con menos edad; doy fe de que la tarea precisa de una gran coordinación y vigor. No es de extrañar, por tanto, que a Paco le gustara decir: «Segando se hacen los hombres».

«EL CHICO DE ANTONIO GENTO ES UNA FIERA»

El primer equipo de Paco fue el Frente de Juventudes, un nombre familiar para quienes tuvimos uso de razón durante el tardofranquismo. Era una organización político-administrativa extendida por todo el territorio y dependiente de la Falange que fue moderando sus fines durante su existencia. Amén de su carácter político, la educación física y deportiva ocupaba el lugar predominante, junto a la organización de campeonatos y actividades vinculadas a diferentes modalidades.

El que venga a tener un sitio en esta biografía se debe a que fue el primer equipo de Paco con cierto orden táctico. Hasta entonces jugaba con sus amigos envuelto en el desorden del fútbol de la calle, donde todos juegan de todo. Fue al enrolarse en aquel grupo organizado cuando lo invistieron como extremo izquierdo. Un visionario quien lo hizo, pues no hubo necesidad de moverle de posición nunca más.

Cada uno sacaba la ropa de donde podía, y lo normal era estirar el uniforme hasta que no hubiese forma de encajárselo o hasta que se volvía transparente de tanto lavarlo. Había que rentabilizarlo hasta el deterioro, porque, como decía nuestro protagonista, «cualquiera le decía a mi padre que me comprara otro». Y para no dar más guerra en el hogar, su ducha era el río, al que se lanzaba vestido. La cursiva tiene una explicación, pues no me estoy refiriendo a lo que habitualmente se entiende por un río, sino a los lavaderos de piedra, a los que las mujeres acudían con sus baldes metálicos repletos de ropa. Se trataba de una alberca con sus márgenes conectados a una fuente con su acequia, de la que brotaba agua limpia para renovar el pequeño estanque en el que se iban acumulando los jabones. En esa zona de agua fresca, transparente, se zambullían los chicos con estrépito, entre gritos, carcajadas y aspavientos.

En esa edad temprana los partidos se disputaban en explanadas de hierba, polvo y barro, según la frecuencia de uso y las lluvias, cuando no en torneos playeros, tan habituales en los arenales del Cantábrico. En cualquiera de los casos, proporcionaban un entrenamiento físico de primer orden, pues tanto en el lodo como en la arena el balón se atasca y las piernas tienen que vencer la resistencia de los elementos.

Otra circunstancia obligó a Paco a ejercitarse sin que lo supiera. Como los atletas del Gran Valle del Rift, que deben recorrer varios kilómetros para ir a la escuela, Paco tenía que cubrir la distancia desde su casa hasta los campos de Nueva Montaña, una localidad limítrofe con Santander en la que recalaría en su segunda estación futbolística. Por esta afortunada circunstancia le caían unos diez kilómetros extra a sus piernas —y a las de su primo Francisco López, integrante de la pandilla originaria—, además de los que acumulaba en entrenamientos y partidos. Nada que le impidiera meter nueve goles en un solo encuentro, llamando la atención de los ojeadores de la zona y la de los aficionados al fútbol de críos, que lo prefieren al profesional. De esta forma se empezó a correr la voz: «El chico de Antonio Gento corre que se las pela. Es una fiera».

LA LLEGADA AL PROFESIONALISMO

Los responsables del Unión Club de El Astillero no necesitaron que les llegara el rumor. Conocían al chaval desde pequeño porque vivía a tiro de piedra, así que no albergaron ninguna duda y lo encuadraron enseguida en el equipo de Tercera División. Para completar la acogida, se daba la feliz coincidencia de que uno de los entrenadores era Nando Mendiguchía, que, junto a su hermano Minín1 y al recién citado Francisco, formó el tronco indisoluble de una pandilla a la que se iban añadiendo otros chicos de manera aleatoria.

Por fin se acabaron los gastos para la familia, pues el club proporcionaba vestimenta, botas y todo lo necesario para el desarrollo de un futbolista. Un alivio para el incipiente futbolero, siempre en busca de botas de segundo pie antes de pedir en casa que le compraran unas nuevas. En cualquier caso, duraría poco en este club, porque los rastreadores del Racing hacía tiempo que le habían echado el ojo.

Fue por esa época cuando asistió a un encuentro amistoso entre el Racing de Santander y el San Lorenzo de Almagro, que estaba de gira por España «haciendo las Europas». No quitaría ojo a su delantero preferido por entonces: Rafael Alsúa, hábil, intuitivo y con una concepción moderna del fútbol. Paco estaba lejos de suponer que pronto serían compañeros y que las maniobras de Alsúa le resultarían de gran ayuda en sus primeros años en Primera División. Paradojas de la vida, ni siquiera se percató de que en el equipo argentino jugaba un exquisito interior que marcaría su carrera: Héctor Rial. Pero no corramos tanto, porque eso sucedería un mundo más tarde.

Con la firma por el filial del Racing de Santander, el Rayo Cantabria, llegó el primer contrato, cuando ya sus actuaciones memorables eran la tónica. Tanto que el Burgos, un rival de entonces, se lo quiso quitar de en medio demandándole por no haber cumplido aún los dieciocho años, edad mínima preceptiva en la categoría. Así que Paco tuvo que esperar unos meses para continuar su meteórica proyección. Y creo que digo bien, ya que cuando Paco apenas tenía diecinueve años, un directivo del Racing se pasó por la caseta al término de un partido con el Rayo.

—Te vienes con nosotros, Paco. Dejas el Rayo. Te necesitamos —le soltó sin prolegómeno alguno.

—¿Para qué? —respondió Paco en su bisoño aturdimiento.

—¡Para qué va a ser! Para jugar contra el Barcelona —contestó divertido el responsable.

«PERO, MUCHACHO, ¡CUÁNDO TE VAS A BAJAR DE LA BICICLETA!»

Desde que comenzó a jugar en El Astillero, Paco soñaba con ese momento. Cuando llegó, no se lo creía. De hecho, las cosas le iban rodando tan ligeras que a veces hasta dudaba de que realmente estuvieran ocurriendo. Tan grande era su afición que se sabía al dedillo los nombres de todos los jugadores de Primera, entre ellos, por supuesto, Kubala, César, Basora y, cómo no, Seguer, el lateral derecho que le tocaría sortear. La noche previa fue la más larga de su corta vida. Paco no conciliaba el sueño y se levantaba de la cama a dar paseos por la casa. Atrapado en la telaraña de su insomnio, en una de esas caminatas erráticas le dio por calzarse las botas como un quijote velando sus armas.

Por fin llegó el encuentro. Había pasado de Tercera a Primera sin pisar Segunda. Parecía un salto demasiado arriesgado, hasta para alguien que gozaba del privilegio de los elegidos. En cuanto el árbitro pitó el inicio del choque, Paco empezó a correr como si el diablo se le hubiera metido dentro. Seguer se aplicaba en su persecución intentando arrebatarle la pelota, acierto que conseguía de vez en cuando. Sin dar importancia a las pérdidas, el joven extremo insistía como si fuera el último partido de su vida en lugar de uno de los primeros. Tenía la suerte de que se alineara en el Racing un delantero de gran visión, exmadridista para más señas: el ya conocido Rafael Alsúa, o Alsúa II, que entendió el apoyo que precisaban las cualidades de aquel chico. Alsúa II era un Rial a la española, un maestro de los pases en profundidad.

El segundo tiempo comenzó sin ninguna variante en el plan de Paco. Eso sí, fresco como una lechuga, se percataba de que Seguer sudaba a mares, casi hasta la congestión, y de que la banda se le estaba haciendo cuesta arriba. De repente, durante una interrupción del juego, con los mofletes colorados y la cabeza chorreando, el lateral se plantó delante de él y le dijo:

—Pero, muchacho, ¡cuándo te vas a bajar de la bicicleta!

En su tono había un matiz de cabreo, grandes dosis de admiración y unas gotas de humor. Hasta una sonrisa se habría abierto paso en su rostro de no haber estado reventado. La salida del defensor siguió el lenguaje propio del deporte: cuando uno está harto de que el rival lo esté abrasando, no le queda otra que reconocer su inferioridad con un chascarrillo u ofreciéndole la mano, para desfogarse psicológicamente o para que el rival se apiade de él. A Paco le dio igual. Por supuesto, no dijo nada y siguió corriendo hasta levantar la admiración del mismísimo Kubala, que le regaló elogios en las declaraciones que aparecieron en la prensa al día siguiente. No solo el húngaro, sino también otros jugadores del Barcelona mostraron su sorpresa por la afilada potencia de aquel desconocido, entre ellos su presunto secante, Seguer.

GUIJARRO, UN INTERMEDIARIO A PUNTO DEL APEDREAMIENTO

Lo ocurrido aquella tarde no fue excepcional, sino que se acercó mucho a la norma. El prestigio del debutante llamó la atención de muchos, y fue el agente más activo del momento, Guijarro, el que le comunicó que el Racing no pondría ninguna pega a un traspaso pactado con el Real Madrid.

Claro que los aficionados santanderinos no tenían el mismo rasero que sus dirigentes. Paco ya era muy conocido en la ciudad, y el representante tampoco era precisamente un personaje anónimo, así que cuando apareció por el estadio de El Sardinero, algún avispado se olió la tostada y denunció su presencia, y Guijarro tuvo que salir por piernas. También reconocieron al vicepresidente del Real Madrid, Bustamante, de forma que los forofos sumaron dos más dos, montaron en cólera y pretendieron abortar la operación por la fuerza. Ante el acoso en los Campos de Sport de El Sardinero, los firmantes decidieron evadirse en un intento de calmar los ánimos. Pero el horno de los racinguistas no estaba para bollos, y persiguieron a las tres partes con la intención de frustrar el traspaso a cualquier precio. Pretendiendo darles esquinazo, los candidatos a la rúbrica se refugiaron en el faro de Cabo Mayor, un lugar apartado y solitario, pero no lo suficiente. Descubiertos, se internaron en la ciudad y, por fin, pudieron cumplir la operación enclaustrados en un garaje.

LA LLEGADA A MADRID Y LOS DIFÍCILES PRIMEROS AÑOS: UNA REINTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA

Ha quedado establecido por la tradición madridista que cuando Paco llegó al Real Madrid estaba más verde que los prados de la tierruca en primavera. Se cuenta que solo sabía correr y que con frecuencia se dejaba el balón atrás o se salía del terreno de juego al calibrar mal sus dimensiones o el propio impulso. En definitiva, las referencias disponibles hablan más del bruto que del diamante, desvanecidas sus virtudes tras fichar por el equipo blanco. Sin embargo, esta versión más o menos establecida contrasta con la información proporcionada por otras fuentes. Por ejemplo, la de las crónicas de sus partidos, la de las opiniones de los aficionados y, con más peso aún, la de las declaraciones de los profesionales, tanto compañeros como rivales, algunos tan solventes como los citados del Barcelona. Tampoco cuadra el dibujo de un jugador tosco con el interés que despertó en el Real Madrid ni con el esfuerzo que hizo el club por contratarlo. Y tan cierto es que nadie ficha a un jugador que solo tenga velocidad como que fueron demasiados los encandilados para creer que no fuera más que un atleta.

El propio jugador lo tenía claro: «Me han fichado porque driblo bien y me meto con el balón en la portería». Sin duda, Paco sabía pegarle al balón y dominaba el regate en carrera. Es la única forma de explicar algunos hechos concretos, como que marcara tres goles en la final del Campeonato Juvenil de Cantabria, uno de ellos después de arrancar en el centro del campo y sortear a cuantos rivales encontraba a su paso para chutar desde fuera del área; o como que llamara la atención del Racing hasta el punto de que lo pusieran de titular sin el rodaje obligado de la Segunda División o, al menos, una aproximación más cautelosa a Primera. Ningún técnico o directiva se hubiera arriesgado con un jugador rápido pero de técnica mediocre, lo que invita a pensar que el Racing pisó terreno firme tras sopesar la valía del extremo.